Il dominicano non ha mai goduto dei favori del pronostico, ma è sempre riuscito a superare le difficoltà. Nel giorno del suo compleanno, questa è la sua storia.

Al Horford non è mai stato un giocatore scontato. Idolo da sempre di tutti i tifosi della Repubblica Dominicana, ha mostrato in qualunque contesto si sia trovato un talento ed una costanza fuori dal comune; nonostante ciò, l’opinione pubblica lo ha spesso snobbato, sottovalutato, limitato a volte al semplice ruolo di uomo-spogliatoio, che male si addice alle sue enormi capacità cestistiche.

Al, tuttavia, non si è mai fatto condizionare da questo, mantenendo la barra dritta grazie ad una calma ed una costanza non comuni. Anche negli anni, tanti, in cui la sua carriera NBA non gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Oggi, due anni fa, nel giorno del suo 36esimo compleanno, ha fatto il debutto nelle NBA Finals, ancora una volta fondamentale per i Boston Celtics con una Gara 1 da 26 punti, percentuali al limite dell’irreale (3/4 da due, 6/8 da tre) e tutte le altre cose che Al sa fare e che non finiscono nel boxscore. Contro quella che forse è la più grande dinastia del decennio. Un risultato che nasce da lontano, e non può che essere legato alle sue esperienze personali e culturali.

Il territorio delle Grandi Antille che oggi consideriamo come Repubblica Dominicana è un luogo centrale nella storia del mondo. Qui, infatti, Cristoforo Colombo ha fondato il primo insediamento europeo nel continente americano; un piccolo avamposto di marinai eloquentemente nominato La Isabela, in onore della Regina iberica.

Da quel preciso momento hanno inizio per gli abitanti del luogo cinque decenni di sofferenze, dittature, colonizzazioni prima spagnole, poi francesi ed infine americane. Un contino stillicidio, una perenne escalation di oppressione che i dominicani hanno sempre accolto – quando impossibilitati a reagire – con una stoica e orgogliosa resistenza, testimoniata da storie di enorme coraggio, come quella delle sorelle Mirabal, assassinate dal dittatore Trujillo nel 1960 e la cui uccisione – avvenuta il 25 novembre – ci porta ancora oggi a riflettere sulla violenza di genere.

Ovviamente non si può paragonare un’eroica resistenza al tiranno con quanto vediamo sul parquet, ma nelle movenze e nel carattere di Horford, il più grande giocatore dominicano di tutti i tempi (e l’unico a rappresentare il Paese nelle NBA Finals) sembra riflettersi questa tempesta tranquilla che troviamo nella Storia del suo popolo.

Una resistenza impermeabile alle critiche e alle difficoltà, che oggi, finalmente, sembra avere una chance di meritata ricompensa.

Infanzia: l’eredità di Tito e mamma Arelis

Alfred Joel Horford Reynoso nasce a San Felipe de Puerto Plata esattamente 36 anni fa, il 3 giugno 1986, in una Repubblica Dominicana ancora sospesa tra le esperienze filosocialiste e il ritorno del conservatorismo filoamericano. Al viene al mondo in una famiglia lontana da questo tipo di preoccupazioni: suo padre, infatti, è il ventenne Tito Horford, grandissima speranza del basquetbol dominicano che di lì a poco si aggregherà a Miami University per poi iniziare una discreta carriera professionistica tra NBA (il primo della Repubblica ad arrivare nella Lega) e campionato italiano.

Nonostante Tito gli dia talento, altezza e nome, tuttavia, figura centrale nello sviluppo del futuro centro dei Celtics è senza dubbio mamma Arelis Reynoso, giornalista sportiva e unica figura genitoriale realmente presente nella vita familiare, viste le continue assenze, culminate con una separazione, del giovane centro-papà.

Il piccolo Al, quindi, si approccia al mondo dello sport tramite le redazioni in cui Arelis si ritrova costretta a portarlo per evitare di lasciarlo da solo a casa. Un approccio globale, che si riflette nella pratica di diverse discipline contemporaneamente, tra cui spiccano i due grandi must di qualunque sportivo dominicano: baseball e atletica leggera.

“Da bambino mi piaceva molto fare sport diversi, competizioni diverse. Era il mio quotidiano, competevo in tutto quello che potevo. È stata una sfida importante.”

“Da bambino mi accompagnava sempre quando dovevo coprire degli eventi, e nei giorni in cui non aveva scuola veniva a lavorare con me. Ha provato dall’altra parte del microfono la difficoltà di trattare degli atleti che stai intervistando (esperienza che lo ha reso uno dei giocatori NBA più gentili con i reporter, ndr.), preparandosi a quello che sarebbe stato il suo futuro.”

– Mamma Arelis Reynoso

Nonostante il primo amore per il Diamante – naturale, se si pensa che il 28% dei giocatori della MLB ha cittadinanza dominicana – Al passa molto presto a seguire le orme paterne, con tanto di mission esplicitata ad Arelis prima di iscriversi a qualsivoglia organizzazione cestistica.

“Un giorno giocherò nella NBA.”

In attesa di raggiungere il TD Garden, tuttavia, a introdurre Horford nel mondo della pallacanestro organizzata è il Colegio Dominicano de La Salle, prestigiosa scuola privata di Santo Domingo in cui collaborano alcuni degli allenatori con più esperienza dell’Isola.

Dopo qualche anno di dominio incontrastato del baloncesto giovanile, tuttavia, appare chiaro tanto ad Al quanto a mamma Arelis come non si possa pensare – in quella determinata fase storica e di scouting – di attrarre le attenzioni delle maggiori università rimanendo nel Carribe.

La famiglia, per una volta stranamente unanime, decide quindi di mandare il primo genito a Lansing, Michigan, dove Tito – una volta terminata la propria carriera da giocatore – ha deciso di stabilirsi insieme alla moglie Liz, agente immobiliare, e ai cinque figli avuti dalla seconda unione.

Una scelta certamente sofferta, sintomo di quella perseveranza sempre presente, che porterà tuttavia alla realizzazione del sogno.

“Sapevamo sarebbe stata dura. Gli sarebbe mancata la mamma, si sarebbe trasferito da un Paese ad un altro, in Michigan poi, dove è inverno quasi tutto l’anno. Ma qui aveva la possibilità di realizzare i propri sogni e sua madre ed io abbiamo deciso per il suo bene.”

– Tito Horford

USA: Michigan e Florida, il frutto del lavoro

Nonostante a posteriori papà Tito racconti il passaggio con la calma e la consapevolezza della ragione, il trasferimento negli States di Al rappresenta forse uno dei maggiori shock culturali infliggibili ad un quattordicenne isolano mai uscito dalla Repubblica Dominicana. Soffre l’arrivo in una casa piena di fratelli quasi sconosciuti e molto più piccoli, la presenza di un’enorme barriera linguistica ed il già citato sbalzo climatico. Un dato da non sminuire, considerando come la massima a Santo Domingo ondeggi tra i 29 e i 32 gradi tutto l’anno, mentre a Lansing la minima non superi mai i 15, attestandosi su un rigido -9 a gennaio e febbraio.

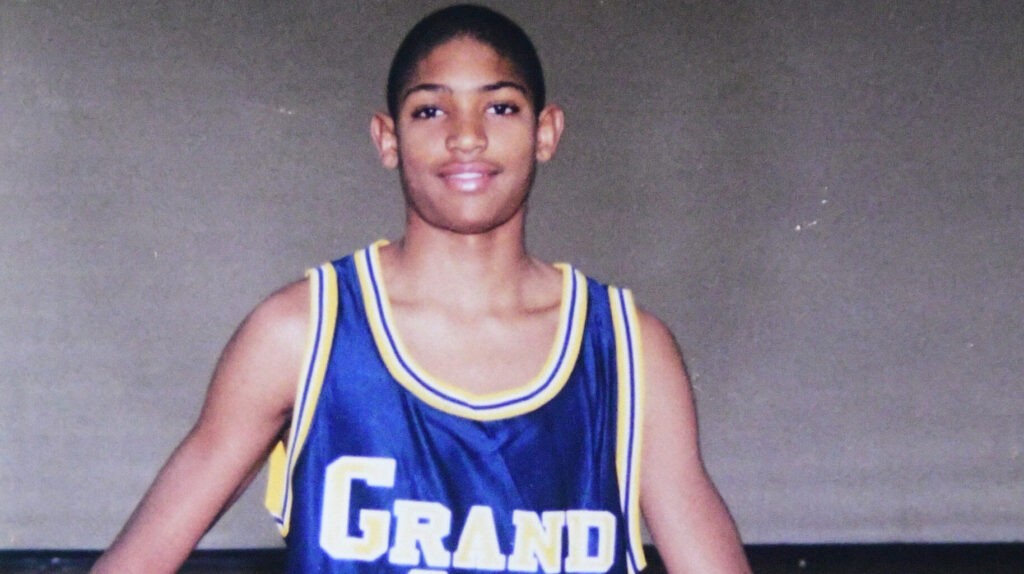

Cestisticamente, tuttavia, il salto non sembra lasciare troppe scorie. Dopo un primo anno passato, come da tradizione, nella junior varsity – la squadra della matricole – Al prende senza mezzi termini il controllo del destino di Grand Ledge High School, complice anche una crescita fulminea che lo porta all’altezza attuale (2.07 m) tra l’anno da freshman e quello da sophomore.

La squadra di coach Tony Sweet, tuttavia, non arriverà mai a vincere il titolo dello stato, rimanendo sempre nel novero delle primissime posizioni senza mai affondare il colpo finale. Una mancanza che si fa sentire anche sui report che arrivano negli uffici degli athletic directors delle maggiori università: Al è considerato un ottimo prospetto – a quattro stelle – ma non un giocatore da reclutare ad ogni costo. Una parziale svalutazione che si rivelerà la sua fortuna.

Dopo diverse settimane di indecisione, infatti, a fine 2003 il figlio di Tito annuncia il proprio commitment nei confronti dell’Università della Florida, allenata da un giovane coach che tornerà prepotentemente nella vita professionistica del caraibico, Billy Donovan.

I Gators, fino a quel momento considerati un’università quasi esclusivamente di football, stanno cercando il definitivo salto di qualità per tentare di entrare nel mondo della palla a spicchi universitaria. Coach Donovan e lo staff hanno speso lunghissimi mesi alla ricerca dei migliori giocatori in uscita dai licei, formando quella che forse è la miglior recruiting class dei tempi recenti – Duke 2018 permettendo. Insieme ad Al, infatti, sono arrivati Joakim Noah, francese da New York al seguito del papà-tennista, Corey Brewer e Taurean Green, tutti futuri giocatori NBA.

I quattro, che dividono anche una camera nel dormitorio, instaurano da subito un legame – ancora oggi presente – che non può che riflettersi sul campo da basket, primo luogo visitato dai freshmen non appena sistemati nel dormitorio.

“Dopo che abbiamo finito di portare dentro le nostre cose eravamo tutti seduti a guardarci. Qualcuno ha detto: ‘andiamo in palestra’; così io, Al e Taurean abbiamo iniziato a fare uno shootaround, ed ecco che arriva Joakim, il solito pazzo, che ci dice: ‘Ragazzi, già mi piacete, siete il mio tipo. Neanche arrivati e ad allenarsi.”

– Corey Brewer

Dopo un primo anno difficile, in cui la stella della squadra era il futuro Warrior David Lee e le giovani matricole stentavano attendendo il proprio momento, Donovan decide che è arrivata l’ora della rivoluzione totale: dentro tutti e quattro i sophomore dall’inizio. Un cambio che frutterà due titoli NCAA in due anni.

Un elogio della fatica, in partita e negli allenamenti, che permette all’underdog di mostrarsi come una realtà affermata.

“C’erano molti dubbi all’inizio, nessuna aspettativa per noi, per il nostro gruppo. L’estate del 2005 l’abbiamo passata unicamente a lavorare.”

Terminata dopo tre stagioni, e due anelli, la propria carriera collegiale, Al si presenta al Draft 2007 come uno dei migliori prospetti in lista. Davanti a lui sembrano esserci senza ombra di dubbio Greg Oden, promesso sposo dei Blazers, e Kevin Durant, chiamato a risollevare le sorti – ormai pesantemente segnate da difficoltà infrastrutturali – del basket di Seattle.

Nonostante la certezza di una chiamata in alto, tuttavia, la tensione si fa sentire, e solo pochi secondi prima dell’annuncio di David Stern è ancora una volta mamma Arelis a trovare le parole giuste per tranquillizzare il figlio. “Gli ho detto di prepararsi, che sarebbe stato il prossimo. L’istinto materno non mi ha tradito.”

Il viaggio in NBA può quindi cominciare, destinazione: Atlanta Hawks.

Atlanta: dalle ceneri alle sessanta vittorie

Gli Hawks in cui approda Horford non sono in realtà una squadra disastrata come la terza scelta al Draft lascerebbe intendere. La squadra, guidata da Mike Woodson, ha infatti vinto 30 partite nella stagione precedente, mostrando qualche segno di miglioramento rispetto ad un recente passato decisamente deludente.

L’ultimo posto per punti segnati a gara ed il quartultimo per tifosi presenti al palazzetto, tuttavia, mostrano una franchigia completamente da rivitalizzare, anche tramite quell’ala grande che tanto bene aveva figurato sotto Donovan.

L’inizio sembra promettente, con Horford rookie del mese di novembre e Atlanta con un record quasi pari. In febbraio, poi, gli Hawks tentano il definitivo assalto ai Playoffs acquisendo Mike Bibby dai Sacramento Kings in cambio di Shelden Williams, Tyronn Lue e altri. Un movimento di mercato certamente entusiasmante se si pensa alla considerazione che Bibby aveva in quel momento nella Lega, ma che viene commentato da Al con la solita sincera umanità.

“Ovviamente si tratta di un gran colpo, ma mi mancheranno i ragazzi mandati a Sacramento, eravamo diventati ottimi amici.”

Il colpo funziona – sebbene l’apporto di Bibby sia decisamente inferiore alle aspettative: la squadra, seppur con sole 37 vittorie, agguanta l’ultimo posto possibile per raggiungere i Playoffs e Horford chiude l’anno con 10 punti, 6.6 rimbalzi e la selezione negli All-Rookie Teams.

In post-season, gli Hawks si trovano di fronte i Boston Celtics di Doc Rivers e dei Big Three, desiderosi di tornare a vincere dopo 22 anni e grandissimi favoriti. Atlanta riuscirà, tuttavia, a portare la serie ad un’insperata settima partita, vinta dai biancoverdi con grandissima difficoltà.

Horford, nonostante la sconfitta, uscirà da quella serie con una consapevolezza diversa: sarà in campo per almeno 36 minuti in ognuna delle sette gare, andando in quattro occasioni in doppia cifra per rimbalzi e punti – tra cui una Gara 1 da 20. Un’esperienza decisamente positiva.

“I Celtics erano una grande squadra, basata sulla difesa, con giocatori pronti ad aiutarsi l’un l’altro e consci del proprio ruolo: ho imparato molto giocando contro di loro da rookie. Per quanto sia stata dura, ha formato la mia carriera NBA.”

Dopo quel primo impatto così significativo, Atlanta continua a crescere e migliorarsi, raggiungendo il secondo turno per tre anni di fila e perdendo nuovamente contro dei Celtics all’ultima chiamata nel 2012. In questi anni di risultati discreti ma non eccellenti, il front office ha costruito un nucleo solido per approcciarsi ad un’eventuale championship window che non sembra essere così lontana. Nel 2008 è arrivato il centro di riserva georgiano Zaza Pachulia, nel 2009 è stato preso il play da Wake Forest Jeff Teague.

A cambiare totalmente la traiettoria di Al, tuttavia, non è la continua costruzione di Atlanta, bensì quello che accade durante il ritiro estivo della nazionale dominicana del 2012. Coach John Calipari, infatti, ha portato ad allenarsi col gruppo che prenderà parte al Pre-Olimpico un giovane sedicenne del New Jersey talmente in fase adolescenziale da essersi portato dietro la mamma, unica dominicana della famiglia: Karl-Anthony Towns, futuro centro proprio di Calipari a Kentucky (si spiega ora l’invito?) e da sempre fan numero uno, come ogni dominicano che si rispetti, del figlio di Tito.

I giorni passati con Towns, già al tempo devastante anche in mezzo ad un gruppo di giocatori professionisti, rendono consapevole Horford della propria dimensione da mentore, da fratello maggiore non solo per i figli di secondo letto del padre, che già da qualche anno sono passati da quasi-sconosciuti a famiglia dal legame indissolubile.

In quelle settimane Al diventa il modello per tutto il gruppo-squadra dominicano, mostrando la via per un corretto professionismo a dei giocatori ed una federazione abituata ad organizzare le cose ora per ora. Nonostante la sconfitta contro la Nigeria per 88-73 e la fine del sogno olimpico, l’Horford che torna ad Atlanta è un giocatore diverso rispetto a quello lasciato andare a fine stagione.

Anche la squadra ha fatto in quell’estate un importante salto in avanti, portando in Georgia il tiratore Kyle Korver, il sesto uomo Lou Williams e altri role player di livello. Dopo un paio d’anni d’interregno, la svolta definitiva arriva con la nomina, nel 2014, di coach Mike Budenholzer, ex-eterno secondo di Gregg Popovich.

Il nuovo allenatore porta nella A-Town una pallacanestro corale, di movimento continuo, rapida, molto simile a quella giocata da Al a Florida. Il feeling è da subito incredibile: Atlanta vince 60 partite, mandando 6 giocatori in doppia cifra di media e nessuno sopra i 20 punti. Horford, autore di una stagione da 15.2 punti e 7.2 rimbalzi in coppia con Paul Millsap, viene celebrato da tutti come La stella nascosta della NBA.

Il suo lavoro e la sua dedizione sono un esempio per giovani come Mike Scott e Pero Antic, mentre i suoi intangibles difensivi permettono a Bud di schierare con continuità giocatori come Schroder, Teague o Kent Bazemore.

A mettere fine ai sogni di quell’Atlanta dai quattro All-Star (tutte riserve scelte dai coach, a dimostrazione del lavoro dietro alle quinte di una squadra poco appariscente) saranno i Cleveland Cavaliers del neo-ritorno LeBron James. La famigerata championship window si chiude prima ancora di cominciare, e Atlanta decide di smantellare.

Boston: mentorship and back

Dopo un ultimo anno passato alla corte degli Hawks, con tanto di querelle sulla possibile estensione, Al Horford firma per i Boston Celtics un ricchissimo quadriennale da 113 milioni di dollari complessivi. Il primo anno è tuttavia solo un antipasto di quello che sta per accadere.

Nel 2016/17 la squadra, guidata da un fenomenale Isaiah Thomas e da Avery Bradley, raggiunge le Finali di Conference, venendo sconfitta dai “soliti” Cavs targati James-Lue. L’anno seguente, con l’arrivo proprio da Cleveland di Kyrie Irving, Al prende in mano una squadra di giovani capitanata dai Jays e da Smart, riportandola all’ultimo atto della Eastern Conference nonostante gli atteggiamenti poco costruttivi di Irving ed il grave infortunio di Hayward.

Una leadership silenziosa e continua, che raggiunge il proprio apice nell’annata 2018/19, in cui il numero 42 viene chiamato a seguire da vicino lo sviluppo della prima scelta dei C’s, Robert Williams III, un giocatore che anche in questa Playoff Run pare aver decisamente beneficiato degli insegnamenti del caraibico.

“Horford ha avuto una carriera pazzesca, mangia bene, si allena bene, fa tutto ciò che serve giorno dopo giorno, penso che seguire le sue impronte sia la chiave per avere successo nella Lega.”

– Robert Williams

Nonostante questo ruolo innegabile – riconsociuto a più riprese anche da coach Brad Stevens – le trattative per il rinnovo di contratto per la stagione 2019/20 si arenano molto presto. Boston ha infatti le mani legate dal punto di vista salariale, vista la crescita degli ex-ragazzini terribili ed il pesante contratto di Hayward, mentre Al è certo che quella sia l’ultima estate in cui ha la possibilità di monetizzare.

Ad aggiudicarsi i suoi talenti, quindi, è un’altra squadra di giovani incompiuti desiderosi di fare il salto di qualità finale, i Philadelphia 76ers di coach Brett Brown, ancora scottati dalle eliminazioni degli anni precedenti. L’inizio, dopo la firma del quadriennale da 109 milioni, sembra idilliaco. Brown coinvolge spesso Horford nelle decisioni di squadra e arriva a dire che il miglior punto di partenza per tentare di insidiare i Celtics per la conquista della Eastern Conference sia “avere noi Horford e loro no.”

La situazione, cambia rapidamente con l’avvento del Covid-19: Al viene panchinato nella bubble di Orlando, e coach Brown arriva addirittura a dover subire un alterco social con Anna, sorella e prima tifosa del caraibico già nota alle cronache per aver risposto ad un tifoso di Cleveland che l’aveva scambiata per la moglie di Horford “queste robe tra fratelli le fate solo in Ohio.”.

Dopo la dura eliminazione al primo turno per 4-0 proprio contro Boston, quindi, la carriera di Al sembra destinata ad un declino inesorabile. La stampa lo descrive come un giocatore finito, capace di spillare quel contratto a Philly solo grazie alle decisioni scellerate di Elton Brand, mentre i front office NBA si guardano bene anche solo dall’avvicinarsi a quel giocatore fino a qualche anno prima cercato da mezza Lega.

A togliere le castagne dal fuoco, come ai tempi della diffidenza dei recruiter, ci pensa ancora una volta Billy Donovan – negli ultimi anni specializzato nel risollevare carriere coniderate al tramonto (vedasi casi DeRozan e CP3). Billy, infatti, chiama Al e Corey Brewer a fare da mentori ai suoi giovani Oklahoma City Thunder, rivalutando completamente il dominicano, leader vocale e professionista esemplare nonostante il ruolo da mero motivatore e cap filler – con l’epilogo tragicomico del bollettino medico dove era indicata “vecchiaia” come ragione dell’assenza di Horford in una gara di fine stagione.

Da lì, la storia recente. Lo scambio con Walker come prima mossa di Stevens da General Manager, il rientro a Boston, la seconda giovinezza, l’esperienza e la capacità di farsi trovare pronto nelle partite importanti. Fino alla liberazione, quando ha finalmente raggiunto le NBA Finals dopo 140 partite di Playoffs giocate.

È bello immaginare, in quel momento, come gli siano venuti in mente lo shock climatico di Lansing, le diffidenze sui Gators, l’indifferenza intorno agli Hawks delle sessanta vittorie e il fallimento dei Sixers. Lui, però, ha risposto con la solita educata ironia che lo contraddistingue e con cui tratta i giornalisti dai tempi di mamma Arelis:

“Ho esultato così perché non sapevo come si festeggiasse una Finale.”

Oltre ai festeggiamenti per il proprio compleanno, Horford nelle prossime due settimane inseguirà il suo sogno, di nuovo, per la seconda volta in un paio di anni. Da protagonista. No, Al non era finito.