Dalla vicenda Tim Duncan allo scontro con Carmelo Anthony: come KG è stato, oltre ad uno dei migliori lunghi di sempre, un artista del trash talking.

“Che volete che vi dica? Non mi piace affatto KG. Non mi piace perché è un ragazzo davvero meschino. Voglio dire: dov’è un briciolo d’amore? Un po’ d’amore, dico. Davvero, non ne ha proprio.”

I suoi occhi si accesero di genuino stupore.

Era cresciuto adorandolo. Di lui amava tutto: dalla poesia dei suoi movimenti, allo spirito di sacrificio, sino al cuore e alla passione che metteva in ogni singola giocata. Era il suo idolo, oltre che una fonte di ispirazione come professionista.

Eppure, la prima volta che Joakim Noah volse il suo sguardo trasognato verso Kevin Garnett non ricevette il tenero buffetto che un fratello minore si sarebbe atteso. KG lo guardò con l’altezzoso disprezzo con cui un MVP guarda l’ultimo arrivato. Fu Paul Pierce, suo compagno a Boston, a raccontare alla stampa dell’accaduto.

“Gli chiese se potesse passargli una mano nei capelli, come si fa con una bella signorina o qualcosa del genere. Ricordo che Noah lo guardò con una faccia del tipo «Hey, KG, avevo il tuo poster in cameretta. Sono cresciuto ammirandoti, amico…».

Lui lo squadrò e gli rispose: «Va’ a farti fottere, Noah».

Io ero senza parole. Quel ragazzino era appena uscito dal college, lui era il suo idolo. Semplicemente gli aveva detto che era cresciuto col suo poster sul muro e KG gli ha risposto in quel modo! No, davvero. Lo ha demolito. Ha demolito Joakim Noah”.

Non importava che fosse uno sbarbato appena uscito dalla NCAA. Nessuna pietà per alcun uomo con una maglia diversa dalla sua su quel rettangolo di legno. Fosse esso un rookie, una star o un veterano.

Era Kevin Garnett.

Il suo lavoro era fermare gli avversari. Annichilirli. Quindi non li avrebbe di certo favoriti piacendo loro, né avrebbero avuto un trattamento di favore se avessero cercato di essergli amici. Perchè lui non sarebbe mai stato loro amico.

Era il 2010 quando Noah si lasciò andare a quelle considerazioni. Professionista da 3 anni, si era costruito coi fatti la nomea di un giocatore rispettabile. Tanto da poter mandare un simile messaggio di “disrespect” ad un futuro Hall of Famer.

Quell’episodio aveva segnato un crocevia: era passato dall’amare follemente KG ad odiarlo. Eppure i due erano così simili. Ed era curioso che Noah si lamentasse per un simile trattamento.

Pur imparagonabile quanto a talento, Joakim aveva di Garnett l’intensità e la voglia di lottare sull’ultimo respiro di una palla morente. Oltre ad essere considerato lui pure un fastidioso “chiacchierone”- celebri furono le schermaglie con LeBron James, con le dichiarazioni del Re circa una funambolica infrazione della linea del buon gusto da parte del francese in occasione della serie Cavs-Bulls dei Playoffs 2015.

Probabilmente molto aveva fatto l’imprinting ricevuto. Anche se, col senno di poi, poté quasi definirsi fortunato. Almeno a lui non era toccato un “SHIT OUTTA HERE NIGGA!” dopo una stoppata, come a Kenneth Faried.

MOTHER’S DAY E ALTRI GUAI

L’atmosfera all’Alamodome era quella di una gara d’apertura della post-season. Il palazzo intero, trasformato in una bolgia da migliaia di tifosi nero-argento scatenati, offriva uno spettacolo potenzialmente intimidatorio per i Minnesota Timberwolves, capitanati da un giovanissimo Garnett.

Uscito “solo” quattro anni prima dal Liceo di Farragut, era divenuto in men che non si dica leader tecnico ed emotivo della franchigia.

Si trovò di fronte gli Spurs, al primo turno. Ma soprattutto si trovò di fronte lo stesso Tim Duncan che due anni prima aveva vinto il ROY, e che avrebbe sollevato al cielo il Larry O’Brien soltanto un mese dopo.

Sui calendari della gente di San Antonio, quel 9 maggio 1999 fu ciricolettato con due colori diversi. Il primo per sottolineare che fosse la data della partita; il secondo perché, in quel giorno, cadeva una ricorrenza da sempre particolarmente sentita dal popolo americano: la Festa della Mamma.

Era l’epoca delle Twin Towers. Duncan e Robinson rappresentavano un duo formidabile, capace di dominare in lungo e in largo la Lega. In molti sentivano che quello potesse essere finalmente l’anno della consacrazione. L’anno del Titolo. Ma ritrovarsi di fronte i Wolves rappresentava una pratica comunque ostica.

La sfida KG-Big Foundamental era affascinante. Il primo faceva dell’emotività e della fisicità estreme il suo marchio di fabbrica per dominare le partite; il secondo si atteneva ad un sangue glaciale, portando a scuola chiunque o qualunque cosa incrociasse in post basso. Due universi agli antipodi, pronti a collidere per almeno tre gare. Con una sensazione d’ignoto su cosa ne sarebbe scaturito.

Garnett non attese molto prima di tentare di entrare sotto pelle a Duncan. Iniziò a tormentarlo fin dal primo minuto con il suo repertorio di frasi, schiaffetti, sbuffi e soffi nelle orecchie. Nel vano tentativo di far perdere la testa ad un cliente che, invece, pareva averla ben salda sulle proprie spalle.

Questo, se da una parte non lo fece desistere, d’altro canto parve innervosire KG. Duncan era uno studente di psicologia, e aveva fatto della stessa una delle sue armi più letali. Rispondeva dominando sul campo, mai con le parole. E così, la strategia solitamente distruttiva e comprovata di Garnett, questa volta trovò di fronte un antagonista quasi inscalfibile. Quasi.

Fallo. Due tiri liberi. Con la sua solita flemma, Timmy si approssimò alla lunetta, passando di fronte ad un Garnett appostato al limite del pitturato per il rimbalzo. Le mani sulle ginocchia, lo sguardo di traverso rivolto al 21 in maglia Spurs. Ad un tratto, l’illuminazione.

Una bordata come quella che aveva ideato avrebbe fatto crollare pure un palazzo di cemento armato. Si protese in avanti, come se dovesse sputargli addosso ciò che stava per proferire.

“Hey… HEY! Tanti auguri per la festa della mamma, figlio di puttana!”

Duncan adorava sua madre. E il fatto che un brutto tumore al seno gliel’avesse portata via 9 anni prima rappresentava per lui una ferita ancora aperta e sanguinante.

Decise di non rispondere, né di guardarlo. Si limitò a fare il suo dovere. Dominare, a partire da quel 2/2 in lunetta e per il resto della partita.

Nessuno dei diretti interessati confermò mai, né smentì. Eppure in molti indignati giurarono, anche di fronte all’incredulità di alcuni, che si trattasse di un episodio reale e non di leggenda.

Duncan, dal canto suo, non cambiò mai atteggiamento nei confronti di Kevin per tutta la sua carriera. Rispetto tecnico, ma totale indifferenza sul lato umano. Aprì dentro di sé una voragine di rabbia e sdegno che contribuì a costruirgli una granitica convinzione.

Lui, definito senza ombra di dubbio il più simpatico della scuola, una parola gentile e un gesto carino per tutti. Lui, che apparentemente non poteva né sapeva odiare. Lui odiava e avrebbe sempre odiato Kevin Maurice Garnett.

Non fu l’unico pesantissimo fuori giri mai chiarito in maniera netta da parte di The Big Ticket. Un giocatore tanto meraviglioso per la capacità di creare fratellanza con compagni, allenatore e organizzazione, quanto odiato da molti dei giocatore delle restanti franchigie sparse per la mappa.

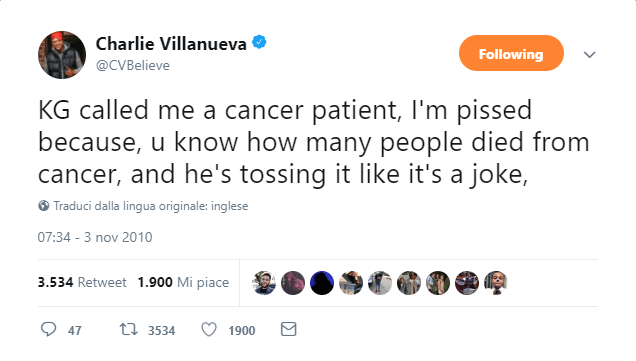

Nel novembre del 2010, in occasione di Detroit-Boston, squadrò da capo a piedi Charlie Villanueva, malato di alopecia – malattia che determina la perdita di annessi cutanei quali peli, capelli, ciglia e sopracciglia – e lo umiliò appellandolo come “Malato di cancro”.

La questione fu riportata su Twitter dallo stesso Villanueva, cui seguì una dichiarazione immediata da parte di Garnett nella quale ci teneva a specificare che lui intendesse dire che fosse “Cancerogeno per la sua squadra e per la nostra Lega”.

“Non potrei mai ritenermi insensibile nei confronti di coloro che portano avanti questa lotta. Questo perché anche io ho perso degli affetti e tutt’ora ho un caro sottoposto a trattamento. Non direi mai nulla di così sgradevole. Il gioco della Vita viene prima del gioco del Basket.”

Nonostante questo tentativo di raddrizzare il timone, l’opinione pubblica si indignò. In molti definirono quello come il momento più basso della sua carriera.

UNA VALLE DI LACRIME

Il 2008-2010 fu un biennio particolarmente positivo per lo share di Radio KG. A qualcuno capitò persino… di commuoversi.

Nella valle di lacrime del 6 bianco-verde caddero due temerari eroi, rei semplicemente di non essere riusciti a sottrarsi dalle sue grinfie.

Pensare che aveva sin lì giocato una signora partita. Andray Blatche – o il “Filippino” d’America – aveva collezionato contro i Boston Celtics futuri finalisti NBA 23 punti e 9 rimbalzi. Tuttavia, il confronto con KG raggiunse l’apice nell’ultimo, tiratissimo, quarto.

Washington deragliò incassando un parziale di 24-4. Garnett creò con la sua intensità difensiva un vero e proprio squarcio nella partita. Dominò i Wizards tecnicamente, ma soprattutto psicologicamente. E nulla potè il suo uomo offensivo. Andray fu inghiottito nel vortice, non riuscendo a trovare la forza per uscirne.

Non gli era andata giù la rovinosa stoppata ricevuta da Blatche nelle prime battute del primo periodo. Anche se, ad onor di cronaca, quel pallone spedito tra i piedi delle prime file era stato anche figlio di una inconsueta mollezza con la quale aveva approcciato l’appoggio al ferro. Il suo orgoglio ne era uscito scottato, ed era divampato, affamando la vendetta di KG.

Fischio dell’arbitro. Ennesima palla persa di una Washington in grande difficoltà. Sfortuna volle che Blatche custodisse, nel momento dell’infrazione, il pallone.

Prima una spinta col petto, alla quale Andray si sottrasse mettendo distanza con una gomitata, il pallone sotto braccio. Poi un’altra. Ed infine uno schiaffo alla palla, strappata poi al numero 7 in maglia blu dall’imbronciato di professione Kendrick Perkins.

Gli occhi non si erano staccati nemmeno per un momento dalla palla, quasi non volessero posarsi su quelli stralunati di Blatche. Non aveva detto nulla. Il body language bastò ed avanzò. Dirompente ed umiliante. Era la ciliegina sulla torta di un dominio sovrastante, fisico e mentale, che raggiunse il culmine con quell’apparentemente insignificante siparietto.

La scena non sfuggì ad un cronista della capitale, che nel recap della partita scrisse:

“Blatche è sembrato notevolmente turbato dalla cosa; pareva che a stento riuscisse a ricacciare giù le lacrime. In seguito ha spinto Garnett addosso ad un cameraman, mandandolo in lunetta per due tiri liberi. Garnett gli aveva sorriso, mentre veniva aiutato dai compagni a rialzarsi. Come avrebbe poi in seguito detto anche James Singleton, aveva usato la sua esperienza da veterano per infilarsi sotto pelle all’avversario”.

Il volto di Blatche, tuttavia, non fu l’unico ad essere trasformato in un magone in procinto di esplodere.

Era una fredda sera di dicembre 2008 quando i Portland Trail Blazers fecero visita ai Celtics al TD Garden. Una partita tutto sommato agevole, che a 6 minuti circa dalla fine vedeva Boston avanti 80-67.

I Bianco-Verdi erano campioni NBA in carica, e difendere il titolo per loro significava essere mentalmente al 100% ogni singola sera. Per dimostrare di essere una squadra di mentalità e cultura vincenti, indipendentemente da chi si avesse davanti. Questo particolare, tanto caro al trio KG-Pierce-Allen, sfuggì evidentemente a Glen Davis.

Big Baby, al suo secondo anno nella Lega, si rese protagonista di un ingresso in campo eccessivamente spensierato e soft, mandando su tutte le furie Doc Rivers e i veterani. Non importava il rassicurante vantaggio – per altro quasi dimezzato dal +25 al +13 con una serie di passaggi a vuoto in difesa; non importava che i Celtics avessero avuto di fatto sempre la partita in pieno controllo. Il ragazzino aveva il dovere, come chiunque altro dei 12 a roster, di essere sempre e indipendentemente aggressivo, di giocare duro e lottare su ogni pallone come se fosse decisivo.

KG non ebbe bisogno di alcun cenno di assenso. Strattonò per un braccio Davis, troppo assorto nelle nuvole della sua mente per ascoltare il timeout di Rivers, ed iniziò ad abbaiargli addosso a pieni polmoni ciò che poteva e non poteva permettersi con la maglia Celtics addosso. Il tutto condito da una sequela di insulti e di improperi che avrebbero dato assai da fare ad un qualsiasi confessore parrocchiale della domenica.

Investito da quel diluvio biblico, Davis non ebbe nemmeno il tempo di infilarsi mantella e cappello. Finì, demolito e attonito, confinato in punizione ad un angolo della panchina. Un asciugamano in testa a soffocargli un pianto che non ne voleva sapere di abbandonargli il viso.

Trattato come un piccolo Gianburrasca, aveva cercato un’infantile complicità nei compagni, pestando i piedi ed incrociando le braccia. Compagni che, volendo fondamentalmente raggiungere almeno i quarant’anni d’età, si guardarono bene dal stare a sentire le sue ragioni. La lezione inferta allo sventurato era bastata ed avanzata.

Dicembre fu un mese particolarmente acceso per Garnett. Qualche sera prima della “tirata d’orecchie” a Big Baby, era toccato a Calderon. Lo spagnolo si era macchiato di un reato di per sé piuttosto comune in una partita di pallacanestro: in occasione di un closeout, la sua mano era finita relativamente vicino al volto del 5 in maglia Celtics, che tra l’altro aveva bruciato la retina con uno dei suoi classici tiri dalla media.

Tuttavia, KG ci tenne particolarmente a rimarcare la scompostezza di quel closeout, disinteressandosi completamente della propria marcatura in difesa, per francobollarsi alla guardia dei Raptors.

Dopo aver conficcato i propri occhi in quelli dello spagnolo, fece partire una lunga sequela di applausi sventolati davanti al suo naso. Dopo di chè, usando il tentativo di sottrargli il pallone come diversivo, allungò a Calderon un buffetto non particolarmente gradito al mento.

Josè fece un errore dilettantistico: lamentarsi espressamente con l’arbitro. Nelle successive difese, KG non gli si staccò un secondo di dosso. Lo incendiò.

Se vuoi fare a botte con qualcuno, poi non corri dalla maestra al primo schiaffo. Quello che forse Kevin non aveva ben chiaro era che Calderon, in quelle condizioni, non ci si fosse messo di sua volontà.

HONEY NUT CHEERIOS

Il 7 gennaio 2013 vide, per la prima volta in stagione, confrontarsi al Madison Square Garden Boston e New York. La partita era scivolata pressoché indenne sino all’ultimo periodo. Con i Celtics avanti di 8 lunghezze.

Abbracciami tu. No dai, ti abbraccio io.

Sul tiro libero di Stoudemire, nell’area bianco-verde si scatenò una tonnara per catturare un eventuale rimbalzo. Una scena degna di un incontro di pugilato, che vide Carmelo Anthony cinturarsi con Garnett, e Tyson Chandler con Jared Sullinger, con quest’ultimo stretto a sandwich tra KG e il 6 in maglia bianca.

Il pallone si insaccò nella retina accompagnato da un urlo di Anthony, cui seguì un fischio arbitrale. Fallo a Garnett, due tiri per Melo. E improvvisamente le frequenze si impennarono vertiginosamente.

Il 2/2 dalla lunetta di Anthony era stato preceduto da un paio di carinerie ben assestate nei confronti dell’arbitro da parte di Kevin. Il qual grigio, per quieto vivere, aveva soprasseduto tappandosi le orecchie.

Ma nulla era stato dimenticato: una volta in attacco The Big Ticket portò un blocco piuttosto robusto per un’uscita di Pierce. E, ironia della sorte, si trovò di fronte proprio Carmelo, che tentò di rompere lo stesso blocco con un’energica spinta.

Ahi. Soprattutto perché uno dei seggiolini delle prime file era occupato da un polemista di professione, oltre che primo tifoso dei Knicks: quello stesso Spike Lee che in passato aveva avuto da dire sia con Pierce che proprio con Garnett. Il regista, vedendo la sua Stella maltrattata così, accese immediatamente la macchinetta del trash talking. Contribuendo ad inasprire un clima che già di per sé si stava facendo sempre più incandescente.

La situazione familiare di Anthony in quel periodo non era delle migliori. Voci insistenti lo volevano in profonda crisi con la sua dolce metà, Alani Nicole “La La” Anthony. Lui impegnato in una logorante stagione NBA – si moltiplichi “logorante” all’ennesima potenza se si parla di New York – lei alle prese con La La’s Full Court Side, il reality show che la vedeva come protagonista. Lontani e infelici.

Melo soffriva la vicenda, per quanto cercasse di non darlo a vedere. Ma non potè farci nulla: lo squalo ormai aveva sentito, dolciastro ed invitante, l’odore del sangue.

Prima del timeout, Anthony aveva sottolineato a Garnett la bomba sganciata poco prima in attacco. Tre punti che, sommati ai due precedenti ai liberi, avevano contribuito a ricucire lo strappo dei Celtics con un mini parziale di 5-0. Garnett lo aveva scansionato con lo sguardo, ringhiandogli tra i denti una risposta al riparo dalle telecamere.

Al rientro in campo, su un cambio difensivo, si erano trovati l’uno contro l’altro: Melo a proteggere il canestro, KG di spalle a spingere come un ossesso per prendere posizione. Uno scontro durissimo, fatto di equilibri precari e intensità psicofisica alle stelle. Si salì pian piano sempre più di colpi, sino ad arrivare ad una vistosa gomitata rifilata dal fu MVP all’indirizzo di Anthony. Elusa con un funambolico “inchino”.

Era davvero troppo. Appena l’azione morì per una palla persa di Sullinger, Melo – ormai divampante di rabbia – si girò fulmineo verso Garnett. Avanzò, mentre l’altro indietreggiava sui suoi passi senza smettere né di parlare né di sfidarlo con lo sguardo. Sino al definitivo punto di rottura.

Garnett, dopo una rapida sfogliata manuale delle buone maniere, ci tenne a far notare ad Anthony come sua moglie La La avesse lo stesso sapore degli Honey Nut Cheerios, i dolcissimi cerali al miele, fidi compagni di merende di milioni di bambini. Questo lui lo sapeva piuttosto bene. Perché l’aveva assaggiata.

Melo perse completamente la brocca. Accelerò il passo, non accennando un’aggressione fisica ma certamente non con buoni propositi. Doppio tecnico. Cui seguì un rincaro delle botte qualche azione dopo ed un “BITCH” ben scandito del 7 nei confronti di un KG rientrante in panchina.

A fine partita lo aspettò fuori, di fronte al pullman dei Celtics, per “parlare”. Un nutrito cordone di security e membri dell’entourage di NY gli fecero capire che, forse, non era il caso.

Dwight Howard, che con lui venne quasi alle mani per una faccenda legata al numero di apparizioni all’All Star Game.

Persino Andrea Bargnani, espulso pur di tener testa ad un KG passato a Brooklyn ed ormai sul viale del tramonto.

Ulteriori due nomi ad essere aggiunti al taccuino dei… tacchini, per usare un forse ingeneroso gioco di parole. Perché cadere nelle grinfie di un giocatore come lui, capace di dominare ogni sfumatura psicologica di una partita, non può essere bollato semplicemente come “ingenuità”.

Come un serpente, Garnett avvolgeva le prede sibilando loro nelle orecchie, distogliendole dal gioco e traendole a sé. Per poi stritolarle, portandole fuori dalla partita. I suoi compagni lo hanno amato per questo – Shaq giurò addirittura che fosse la persona più simpatica e divertente che abbia mai conosciuto, fuori dal campo.

I suoi avversari, per questo, lo hanno odiato. Perché, quando Radio KG accendeva le sue frequenze, restare in equilibrio sul sottile filo dei nervi era davvero un’impresa. Fallita in partenza per tutti, o quasi.