Gli aspetti umani del Gioco si ribellano qualche volta ad ogni logica previsione o argomentazione tecnica, anche per mano di eccellenti interpreti come Nick Anderson o autentiche leggende come Patrick Ewing e Tim Duncan.

Ne “La leva calcistica del ‘68”, De Gregori ci ricorda che non bisogna avere “paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore”. Sebbene calcio e basket siano due sport profondamente diversi, il momento del rigore e quello del tiro libero sono assimilabili. Un uno contro uno, nel calcio contro un portiere, nel basket contro se stessi, in cui è molto importante mantenere la calma e scacciare la paura dell’errore.

Le parole del cantautore romano però, difficilmente consolerebbero Nick Anderson, giocatore proprio della leva del ’68, la cui carriera cambiò in una notte, il 7 giugno 1995 a Orlando, Florida, in una Gara 1 di NBA Finals.

“Per anni ho avuto incubi in cui rivivevo quella partita. Era la prima volta in carriera che mi facevo prendere dalle emozioni in quel modo. È qualcosa che mi ha tormentato per anni, e che forse non mi lascerà mai del tutto.”

– Nick Anderson

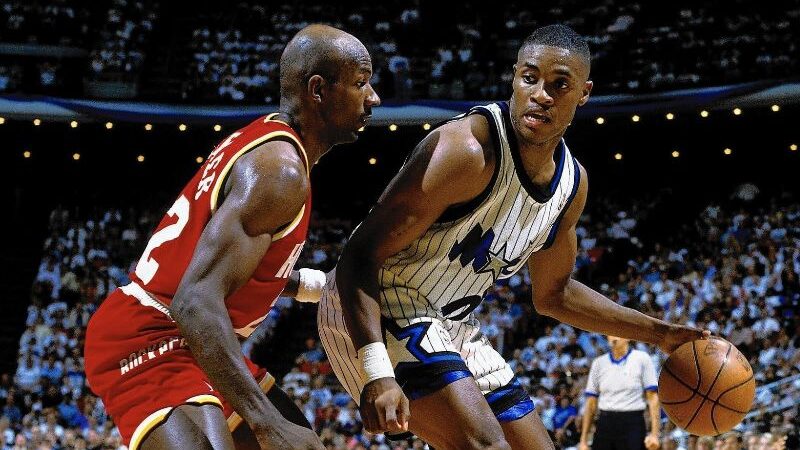

Gli Orlando Magic entrano in NBA nella stagione 1989-90. Nick Anderson è la prima scelta al Draft della loro storia e per 10 anni resta il punto di riferimento della franchigia.

Un giocatore affidabile, serio, che non fa tantissime cose ma le fa molto bene. Nelle due annate a Illinois, il nativo di Chicago ha convinto i dirigenti della Florida con la sua attitudine difensiva, il mortifero tiro dal perimetro e quel fisico robusto che non gli darà mai problemi a chiudere nel traffico contro “quei Cristoni ” (cit.) al piano superiore.

È una dirigenza capace, quella guidata dal GM Pat Williams. Nel giro di 6 anni costruisce un roster profondo, talentuoso, guidato da Shaq e Penny Hardaway ma che si appoggia molto sui gregari Anderson, Dennis Scott e Horace Grant. La stagione ’94-95 si chiude con il miglior record della Eastern Conference, un tutto esaurito automatico ad ogni partita casalinga e un gioco spumeggiante, vera reincarnazione dello Showtime losangelino.

La campagna Playoffs è entusiasmante e culmina nella semifinale contro i Chicago Bulls. Jordan è tornato a marzo, con il numero 45 sul petto. Nick Anderson ha l’arduo compito di difendere su di lui. A pochi secondi dalla fine di Gara 1, Chicago è avanti di un solo punto, Michael porta il pallone nella metà campo offensiva. Anderson lo pressa e quasi comparendo dal nulla, riesce a soffiargli il pallone, che finisce tra le mani di Grant per la schiacciata che vale la vittoria. Una giocata che vale un’intera carriera e che proietta Anderson nella leggenda della franchigia. Dopo neanche 6 anni dalla loro nascita, i Magic sono in Finale.

Ad aspettarli, i campioni in carica degli Houston Rockets. I texani non sono l’armata invincibile dell’anno precedente: si qualificano ai Playoffs solo col 6° posto, ma il percorso in post-season dà loro grande slancio. Soprattutto la serie contro Phoenix, ripresa per i capelli dopo essersi ritrovati sotto 3-1 e sublimata dal celeberrimo Kiss of Death di Mario Elie, lascia agli uomini di Tomjanovic la sensazione di essere una squadra spinta dal destino.

Gli Orlando Magic, the Next Big Thing, contro i navigati Rockets, uno scontro generazionale che tutti gli appassionati attendono con ansia. Shaq contro Olajuown, Drexler contro Penny.

La serie inizia in Florida. Per Game 1, i 16.000 tifosi dei Magic, unanimemente considerati tra i più caldi della Lega, creano un atmosfera straordinaria, uniti da un solo motto: “Why not us? Why not now?”

“Era un campo difficile su cui giocare, dove era facile farsi prendere dalla frenesia. Abbiamo sempre fatto fatica a prendere il nostro ritmo a Orlando, e Gara 1 iniziò esattamente in questo modo.”

– Rudy Tomjanovich, coach di Houston

L’entusiasmo esalta i padroni di casa che partono a mille, chiudendo il primo quarto 30-19 e cominciando ancora meglio il secondo, aumentando il loro vantaggio a 20 punti a 3:36 dall’intervallo, momento in cui Olajuwon va in panchina dopo aver commesso il suo 3° fallo.

Il livello d’intensità difensivo, il contropiede e il gioco dentro-fuori dei padroni di casa travolgono Houston.

Quando Shaq non riesce a chiudere, la palla torna fuori sul perimetro, dove sono letali Scott e Nick Anderson, che chiude un primo tempo sontuoso con 13 punti. Quando invece il gioco latita o la difesa Rockets si adegua, Hardaway riesce sempre a creare qualcosa dal nulla.

Orlando per i primi 24 minuti è un meccanismo perfetto.

Ma come avrà a dire Rudy Tomjanovic alla fine della stagione:

“Don’t ever underestimate the heart of a Champion”.

E infatti Houston già prima dell’intervallo ha quasi dimezzato lo svantaggio: con Olajuwon in panchina, Drexler si prende la squadra sulle spalle riportandola a meno undici.

Houston rientra con un’altra faccia dagli spogliatoi.

Il secondo tempo si apre con una grandinata di triple di Kenny Smith e uno strepitoso Olajuwon, attento ai problemi di falli, che riportano i Rockets in vantaggio alla fine del terzo quarto.

L’ultimo periodo è pura leggenda cestistica. Le difese alzano il numero dei colpi, Hakeem e Horry da una parte, Shaq e Grant dall’altra rendono difficile ogni conclusione, l’intensità è selvaggia, nessuna delle due compagini sembra intenzionata a cedere. Houston gioca da campioni in carica, Orlando rintuzza e risponde con sicurezza.

A meno di un minuto dalla fine, Olajuwon fa passi e regala a Orlando, sopra di 3 lunghezze, la possibilità di giocare col cronometro e chiudere definitivamente la partita. Houston difende bene e costringe a un tiro non facile i Magic, ma per tutta la sera, a rimbalzo, è stato un dominio per Shaq e i suoi, e infatti l’ennesimo extra-possesso finisce nelle mani della squadra di casa.

Il pubblico è in delirio, Horry a 10 secondi dalla fine fa fallo per fermare il tempo, più per disperazione che reale convinzione.Il linguaggio del corpo di Houston non è incoraggiante. Persino un guerriero come Tomjanovic sembra non crederci più.

L’uomo che ha subito fallo è Nick Anderson, che va in lunetta quando nell’Orlando Arena è già iniziata la festa tra applausi, grida e sventolio di drappi bianchi.

La sceneggiatura è perfetta.

Il momento più importante della storia della franchigia passa dalle mani dell’uomo simbolo, la prima scelta, colui che sin dal primo giorno ha fatto parte del progetto. Nick Anderson ha vissuto le prime deprimenti stagioni, quelle da meno di venti vittorie, è sopravvissuto ai mutamenti che hanno reso i Magic l’entusiasmante squadra che sono diventati.

È il vero punto di riferimento per i tifosi, che hanno eletto il numero 25 loro ideale prolungamento sul rettangolo di gioco.

È tutto così perfetto, così giusto, che quasi ci si dimentica che quei liberi bisogna tirarli.

Già, i tiri liberi: nonostante la grande mano dall’arco, non sono mai stati la specialità di Anderson, che pur ha mantenuto un dignitoso 70% in carriera fino a quel momento. Quella sera, però, non ne ha ancora tirato uno.

Non ha attaccato molto il ferro, giocando molto sugli scarichi di Penny e sui ribaltamenti di Shaq, e indubbiamente Olajuwon è un rim-protector credibile.

Anderson si avvicina alla lunetta, tutti i compagni della panchina sono in piedi: aspettano solo di vedere la palla uscire dalla retina per certificare la storica prima vittoria delle Finals. “Nino non aver paura”. È in posizione, la palla tra le mani; le gambe si piegano pochissimo. Il movimento è strozzato, il corpo è troppo teso.

Il tiro è corto. Dalla folla si alza un “ohhhh” di sorpresa. Niente di grave, può capitare.

Anderson, quando la palla sbatte contro il primo ferro, si volta con rabbia verso centrocampo, mostrando frustrazione e nervosismo.

Certo, del tutto giustificabili, ma espresse con un impeto scomposto che tradisce un evidente sovraccarico emotivo. Secondo tiro.

Prima di ricevere il pallone da Dick Bavetta, Anderson si batte il pugno sul petto, due volte, quasi a dire “Coraggio Nick, puoi farcela”.

Sono attimi interminabili in cui Nick, con lo sguardo nel vuoto, pensa, pensa e pensa.Non è dato sapere cosa gli passi per la testa, forse il libero appena sbagliato, forse quello che deve ancora tirare. Forse pensa già all’eventualità di un prossimo errore, oppure alla gioia che farà esplodere nel palazzo il suo canestro decisivo: gli abbracci dei compagni, i complimenti dello staff, gli articoli dei giornali il giorno dopo…

Il secondo è un movimento più armonico del primo ma il risultato è lo stesso: il tiro è cortissimo, talmente corto da sorprendere i rimbalzisti pronti.

La palla sbatte sulla mano di Drexler e con un rimpallo fortunoso finisce di nuovo tra le mani di un incredulo Nick Anderson, che viene subito steso da un altro fallo.

Anderson, a terra, si lascia andare a un grido disperato, un misto di rabbia, tensione e soddisfazione per essersi riscattato dai due errori.

I compagni lo rialzano, lo circondano per fargli coraggio, dirgli che andrà tutto bene.

Brian Shaw sembra dargli indicazioni tattiche per non farlo pensare all’atto in sé. Ma gli occhi di Anderson tradiscono una paura che sembra essersi presa totalmente possesso di lui.

Ora però deve tornare in lunetta. “Nino non aver paura”.

Cammina nervosamente verso la metà campo, la testa bassa, il canestro non lo vuole vedere neanche dipinto. Riceve il pallone, rimbalza la palla tre volte sul posto.

Terzo tiro.

Evidentemente condizionato dai precedenti due corti, Anderson va lungo. Lunghissimo. Secondo ferro, palla che s’impenna ed esce.

È il terzo errore e tutto il palazzo ha capito.

I suoi compagni hanno capito. Anche i suoi avversari.

“Sapevamo che avrebbe sbagliato anche gli ultimi due. Ero seduto in panchina accanto a Tim Breaux che mi disse – Oh, li sbaglierà!”

– Chucky Brown, ala dei Rockets

Di nuovo si volta verso la metà campo. Si rigira a favore di camera e uno strano sorriso, sinistro, è comparso sul suo volto. Non serve essere discepoli di Freud per interpretare quel sorriso: è il nervosismo, l’estremo tentativo di sdrammatizzare, è il capire di non aver più la situazione sotto controllo.

“L’ho visto sorridere, lì ho capito che l’avevamo in pugno. Era assolutamente devastato dalla pressione…”

– Mario Elie, guardia dei Rockets

Quarto tiro.

Anderson farebbe di tutto per porre fine alle sue sofferenze e infatti l’ultimo tiro è preso di fretta, senza alcuna convinzione.

Appena la palla lascia le sue mani, è già pronto per il rimbalzo: non un buon segno.

Altro secondo ferro, altro errore. Il rimbalzo finisce tra le mani di Kenny Smith che chiama il timeout.

Ciò che pervade la Orlando Arena è un qualcosa che ridefinisce il concetto di silenzio. C’è un leggero brusio di fondo, come il rumore di un vinile che gira a vuoto: sono i tifosi che cercano di capire se quello a cui hanno assistito è reale o un incubo dal quale a breve si risveglieranno tutti e sedicimila.

“Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore”. Oppure…Anderson colpisce il vuoto con un pugno feroce. Alza la testa al cielo, grida. Nero in volto, rientra in panchina tra poche pacche di conforto. Quello che è successo è davvero troppo da digerire, anche per i suoi compagni. Coach Brian Hill applaude, cerca di mantenere alto il morale, ricordare che comunque sono sopra di tre punti.

“Quei quattro errori furono il miracolo che ci permisero di rimanere disperatamente attaccati alla partita.”

– Tomjanovich

E miracolo chiama miracolo. Dall’altra parte Kenny Smith riceve la rimessa, si porta in punta, fa saltare Hardaway con una finta e sigla la sua settima tripla di giornata, impattando a 110.

È il pugnale nel cuore dei Magic.

Il supplementare si gioca, eccome: due triple pesanti di Horry da una parte, la tripla in dai-e-vai dalla rimessa di Scott dall’altra. 118 pari a 4 secondi dalla fine: Drexler prova una penetrazione impossibile, palla sul ferro, tap-in straordinario di Olajuwon con meno di 3 decimi da giocare. It’s over.

Il nigeriano quasi non esulta, non ci crede neanche lui.

Gara 1 è finita, ma in un certo senso, la serie intera è finita.

Questo è quello che tutti pensano alla fine di quei palpitanti 53 minuti. Si sono giocati un possesso difensivo e un intero supplementare, ma non si può negare l’evidenza: i quattro liberi sbagliati da Nick Anderson sono stati il momento decisivo non solo della partita ma di tutte le Finals del 1995.

“Molti addetti ai lavori pensano che se avessimo vinto Game 1 probabilmente avremmo vinto il titolo. Anch’io lo penso, il nostro stato mentale sarebbe stato molto diverso. Perdere quella partita in quel modo, dopo aver giocato così bene, fu davvero troppo duro da mandar giù.”

– Brian Hill, coach dei Magic

Quell’episodio fece da spartiacque. I Rockets, seguendo le parole del leader spirituale Mario Elie (“Stay hungry, stay humble”), vinsero comodamente 4-0, portandosi a casa il secondo titolo consecutivo, spazzando via i Magic che avevano ormai perso tutta la loro sicurezza. Orlando, nonostante la sconfitta, rimaneva una squadra futuribile e tra le favorite per gli anni successivi. Ma quella finale, invece, fu anche la fine dei sogni di gloria dei Magic, complici il ritorno di Jordan, l’addio di Shaq dopo un anno e i problemi d’infortuni di Hardaway.

“Ogni giorno c’è qualcosa che mi riporta con la mente a quelle Finals. È dura da accettare. Sento che avremmo potuto aprire un ciclo, vincere due o tre anelli. Ma non fu così.”

– Penny Hardaway

La carriera di Nick Anderson, dopo quell’episodio, cambiò drasticamente.

Il suo gioco interno sparì del tutto, troppo spaventato all’idea di finire in lunetta (toccò anche il 40% ai liberi nelle stagioni successive…). Nei finali di partita fu raramente impiegato.

La stampa lo fece a pezzi: qualcuno adottò per lui il nomignolo Nick the Brick, il “mattone”, che gli restò affibbiato per sempre.

Appese le scarpe al chiodo nel 2002, dopo due esperienze non esaltanti a Sacramento e Memphis. Durante gli anni trascorsi in Florida, è diventato recordman di franchigia per partite giocate, tiri segnati e palle rubate, rientrando anche a far parte dell’organizzazione dei Magic.

I tifosi di Orlando lo ricordano sicuramente con affetto, alcuni addirittura spingono per un ritiro del suo numero di maglia.

Come noto, però, è più facile ricordare le delusioni rispetto alle gioie.

Quei quattro tiri liberi sono ancora una ferita troppo profonda per tutti i tifosi dei Magic con qualche capello grigio in testa.

Perdonarlo del tutto, forse, sarà impossibile.