La storia di Bill Russell, tra pallacanestro e lotta per la giustizia sociale.

È un soleggiato giorno di aprile del 2012: con un paio di amici fraterni cammino velocemente per le strade di Boston seguendo una percorso lastricato di mattoncini rossi che garantisce a chiunque voglia addentrarsi in una delle città più ricche di storia degli Stati Uniti d’America, di non perdersi nemmeno un luogo chiave della città.

Seguendo quei mattoncini lungo i 4 km della “Freedom Trail” è impossibile perdersi i luoghi storici della città: dalla Old State House ai luoghi del Boston Massacre, passando per la classica statua di Benjamin Franklin ai luoghi del Boston Tea Party. Ogni passo sa di storia così come la vogliono raccontare gli eredi dei padri pellegrini, così come la raccontano i vincitori, non certo i vinti; tuttavia è un ottimo viatico ad un altro luogo di culto, profano, certo, il Garden – non quello originale dove i Boston Celtics di Russell prima e di Bird poi vinsero decine di titoli, ma il TD Garden dei Celtics di Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce e Rajon Rondo che stasera ospitano i San Antonio Spurs di Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili: sì, ci tremano le gambe da ore lungo quei mattoni rossi perché i ticket sono già in tasca dal momento di salire sull’aereo per venire sin qui.

Inutile dire che a palazzo ci arriviamo con congruo anticipo (quelle due orette che reputiamo il minimo necessario). Foto di rito con le gigantografie di Jesus Shuttlesworth, il Ray Allen di Spike Lee che pare che dopo un mese e oltre di infortunio tornerà in campo proprio stasera. Zaini in spalla e siamo pronti a salire in gradinata per goderci lo spettacolo. Manca poco e per noi si aprirà “The Mecca of Basketball”, quella dove sono appesi 17 titoli NBA, l’ultimo vinto appena 4 anni fa su questo storico parquet a quadri.

Davanti a noi un innocuo membro della security ci lascia sfilare verso l’entrata, il tempo di passargli a fianco quando arriva l’occhiata e la frase che ci fa gelare il sangue: NO BACKPACKS ALLOWED. Come scusi, “what’s that?” – SORRY GUYS, YOU CAN’T ENTER AT THE GARDEN WITH THOSE BACKPACKS. Sbianchiamo. Non ci è permesso entrare a palazzo con lo zainetto.

Flashforward di 9 anni e il Campidoglio nel giorno più importante è preso d’assedio da personaggi bizzarri vestiti da Village People con corna giganti e zaini ricchi di Molotov, ma tutto questo nel 2012 non è ancora accaduto e usarlo come scusante non è ancora nei nostri piani. In compenso sono tutti ancora scottati dall’11 settembre e, se in un bar riusciamo a stento a farci dare una birra con la nostra carta d’identità ormai sgualcita, qui al Garden non riusciamo nemmeno ad entrare con un biglietto da 100 dollari in mano.

Non esistono depositi. “Quello che potete fare è tornare da dove siete venuti, lasciare i vostri zaini e tornare al Garden. Avete 30 minuti prima della palla a due.” È una corsa contro il tempo, ma in poco più di 25 minuti in tutto siamo già di ritorno al Garden! Ripercorriamo le rampe di scale, passiamo security e cancelli e siamo dentro… è il nostro momento: Celtics – Spurs sta per iniziare.

La palla a due l’hanno appena alzata e l’unica cosa che ci perdiamo di fatto è il tremendo urlo di Garnett, quello che appariva all’epoca sul Jumbotron prima della presentazione delle squadre per gasare la folla. Siamo a pezzi, il cuore in gola, un po’ spiazzati dall’episodio – ma ehy, siamo lì. Di fronte, decine di gonfaloni che sanno di storia, le maglie ritirate dei gloriosi Celtics del passato; in campo va in scena uno spettacolo pazzesco fino all’ultimo tiro, che sarà proprio l’idolo di casa Paul Pierce a prendere. Il numero 34 quel tiro lo sbaglierà, per la delusione generale dei tifosi, ma poter dire di aver vissuto una partita di cartello NBA punto a punto con il tifo del Boston Garden, beh, per noi rimarrà una grande soddisfazione per anni.

Nonostante molta della storia dei Celtics non sia andata in scena in questo nuovo Garden, i seggiolini e l’aria che sa di pop-corn e noccioline (il discreto signore seduto vicino a noi ne ha accumulata una quantità pachidermica sotto alla propria postazione) trasudano gesta epiche: nel ’68, la notte in cui Martin Luther King venne ucciso, a pochi isolati da qui, dove sorgeva il vecchio Garden, James Brown decise di esibirsi per intrattenere la sua gente ed evitare che scoppiassero disordini in città. Era meglio sfogarsi sulle sue note che contro le vetrine dei negozi.

E mi pareva quasi si sentirle, quelle note, mentre uscivo dal cancello con ancora negli occhi la difesa feroce di Garnett e il tiro morbido di Ray.

Quel giorno indosso una delle jersey a cui ancora oggi tengo emozionalmente di più: è la numero 5 di uno dei giocatori più grintosi dell’era NBA che mi ha formato. From Farragut Academy, Chicago: Kevin Garnett. The Big Ticket, come veniva chiamato per il suo contratto faraonico, all’epoca record all-time, è stato colui che dopo oltre 10 anni passati a mettere sulla mappa i Minnesota Timberwolves e ad infrangere record di punti e rimbalzi in quel di Minneapolis, è riuscito – soprattutto grazie alla sua grande etica difensiva e al suo approccio di squadra, definito UBUNTU (una sorta di uno per tutti, tutti per uno) – a riportare il titolo ai bianco-verdi, quello numero 17, atteso fin dal 1986. Kevin è stato forse l’ultimo grande difensore vecchia scuola, capace non solo di difendere sul suo uomo a suon di stoppate e taglia fuori aggressivi conditi da trash talking, ma anche di organizzare la difesa di squadra su ogni singolo possesso, capendo negli anni come trasformare quell’aggressività che trasudava da occhi e bocca, al servizio della squadra. Con stoppate che non andavano più a spedire la palla in decima fila, con rimbalzi che non servivano più solo a tirare giù il ventesimo Rodman della partita e a sgonfiare il pallone prima di rimetterlo in gioco, ma con uno stile di gioco sempre più finalizzato al rilancio del pallone in contropiede, modellato anno dopo anno su quello del Boston Celtics number one, quello che proprio a Boston diventerà il mentore di un Garnett ormai maturo e pronto a far vincere ai suoi quel tanto agognato titolo: il venerabile maestro Bill Russell.

Bill Felton Russell nasce nel 1934 nel deep south degli Stati Uniti profondamente segregato: è un figlio di Monroe, Lousiana, figlio di chi aveva lavorato nei campi di cotone e che davanti ai signori bianchi erano ancora costretti a chinare il capo, a girare al largo, a sedersi lontani.

Oggi è un uomo colto, molto saggio, uno che non ha mai amato definirsi un giocatore di pallacanestro ma semplicemente un uomo, “a man”, nel senso pieno del termine, quello che campeggiava come grido sui cartelloni esibiti in modo fiero e consapevole dai tanti figli di schiavi che affollavano le strade di Washington, Selma, Birmingham negli anni ’70, durante l’esplosione del movimento per i diritti civili delle minoranze.

I am a man, con tutto ciò che concerne, con le vittorie, le sconfitte, gli sbagli, la dignità, l’incoerenza e la voglia di esprimersi che tutti gli uomini devono poter esercitare.

Bill Russell è oggi l’esempio vivente di quello che Lebron James porta avanti con i suoi messaggi rivolti a se stesso e alla black community: Bill è ed è sempre stato “More than an atlethe”, più di un semplice atleta, per quello che ha dovuto passare, per come ha lottato per esprimersi ben oltre al campo da basket, per quello che ha rappresentato per intere generazioni. La sua leggenda di giocatore inizia a San Francisco ad USF, che porterà a vincere nel ’55 e ’56 ben 2 titoli NCAA. Nel ’55 in particolare è strabordante, chiude ad oltre 20 punti e 20 rimbalzi di media, vince il titolo di MVP delle finali, è All-american, ma è presenza non gradita in California, dove la pallacanestro non è ritenuta cosa per i neri.

Come best player dello Stato gli viene preferito un centro da numeri e titoli ben inferiori, ma di pelle bianca. Bill è esterrefatto e l’anno dopo, quando il titolo di miglior giocatore dello Stato gli verrà effettivamente assegnato, Bill non lo accetterà: “non ho bisogno di essere riconosciuto da chi non riconosce il valore di un nero all’interno della società”, dirà al momento del rifiuto del premio.

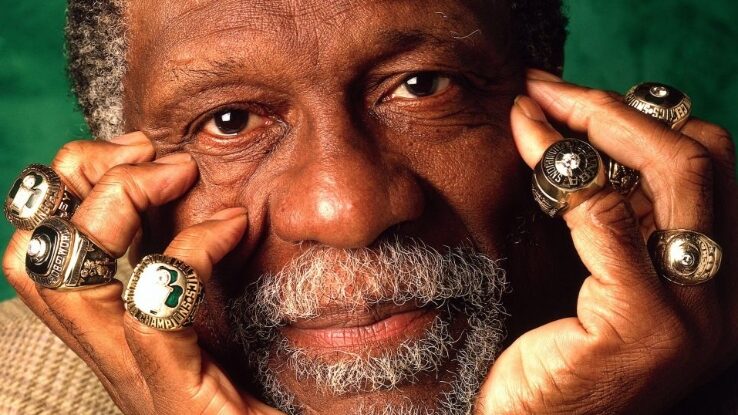

Pensate a che rivincita deve essere stata allora per Bill vedersi invece intitolato anni dopo dalla NBA, il trofeo di MVP delle Finals: tutt’oggi chiamato Bill Russell Award.

Ma ai tempi, al contrario, atteggiamenti come quello di rifiutare un trofeo, in un America profondamente segnata dal razzismo, iniziano invece a far percepire Bill come una persona estremamente arrogante. Russell invece sta semplicemente alzando la testa, è un giovane nero talentuoso con una carriera potenzialmente brillante davanti, ma non le manderà mai a dire, si alzerà sempre in piedi e dirà le cose come stanno. Non sopporta di essere chiamato boy dai giornalisti che lo intervistano: “Man, Sir. I am a MAN”.

Anni dopo in NBA, in una Boston ancora profondamente bianca nonostante il passaggio di Chuck Cooper nei Celtics, tra i primi afroamericani in NBA nel 1950, Russell verrà spesso schifato, insultato e criticato dai suoi stessi tifosi, che mal digerivano che i primi titoli arrivassero in città grazie ad un giocatore di colore. Subii addirittura incursioni all’interno della sua villa, che era situata in una zona di Boston dove non era assolutamente normale vedere gente di colore: per loro esistevano aree dedicate in zone ben meno accoglienti. Atti sadici e vandalici come trofei distrutti e bruciati, oltre che lenzuola lordate di escrementi umani, lasciarono profondamente segnato Bill, che con i tifosi in generale non ebbe mai un grande rapporto, nonostante portò i bianco-verdi a vincere ben 11 titoli in 13 anni di carriera, di cui due da allenatore-giocatore.

12 finali in 13 anni, 11 titoli di cui 8 consecutivi in una Boston che prima del suo arrivo non aveva mai vinto, nonostante in panchina sedesse il leggendario allenatore Red Auerbach e in campo scendesse il funambolico Bob Cousy, che proprio con Bill andrà a formare una coppia letale per qualsiasi avversario. KC Jones, amico fraterno di Bill scomparso a fine 2020, Sam Jones, Jon Havlicek e molte altri nomi di spicco, i cui numeri penzolano oggi dal soffitto del Garden, completavano una squadra difficile da battere soprattutto grazie all’organizzazione difensiva di Auerbach, orchestrata da Russell.

Bill concepiva il gioco come un’esercizio intellettuale, lo studiava come pochi altri della sua epoca, in maniera maniacale. 208 cm per 100 kg, cambiò letteralmente il Gioco. Ai tempi del College era talmente superiore agli avversari in area che la NCAA decise di cambiare le regole, arretrando la linea del tiro libero, rendendogli più difficile il giro in lunetta. Era in grado di saltare 6/7 volte a rimbalzo mentre gli avversari si fermavano a 2, la stoppata la concepiva come un modo per deviare leggermente la palla e farsela ricadere tra le mani per lanciare il contropiede, e celebre era la sua stoppata/passaggio.

E mentre in campo era rispettato da ogni avversario e inscenava battaglie epiche tra giganti con il rivale di sempre Wilt Chamberlain, molto più estroverso, solista e superstar rispetto all’umile e schivo Bill, i tifosi gli facevano trovare la mailbox zeppa di lettere, spesso contenenti addirittura minacce di morte. Evidentemente il verde non si addiceva ad un uomo di colore… E, se questa era Boston, la città di casa, vi lascio immaginare cosa volesse dire giocare nel segregato sud.

Nel 1958 i Celtics sono in trasferta a Marion, Indiana. Il sindaco li onora dandogli le simboliche chiavi della città. Quella sera Bill, KC Jones e Carl Braun cercano un ristorante dove cenare, ne trovano un paio di aperti, ma entrambi, pur avendo le sale quasi completamente vuote, si rifiutano di servire commensali afro-americani.

Bill e Jones sono su tutte le furie, tornano in hotel da coach Auerbach e segnalano la cosa. Red chiama uno dei ristoranti e spiega che si stavano rifiutando di sfamare i giocatori dei Celtics. Il capo sala si scusa e li invita a sedersi, ma il danno è fatto e Bill il giorno dopo chiede di incontrare il sindaco per restituirgli gentilmente le chiavi di una città che non era nemmeno stata in grado di aprire un ristorante per un uomo di colore.

Ci furono diverse altre situazioni simili e una sera a Lexington addirittura Bill impose ai suoi di non giocare: il fatto che i giocatori di colore dovessero dormire in hotel diversi rispetto a quelli di tutto il resto della squadra e non essere serviti nei ristoranti non era accettabile. I campioni in carica di Boston avrebbero lanciato un messaggio a tutta la Nazione: o le cose cambiano, o noi non giochiamo. Di episodi del genere Bill ne ha vissuti a decine, e nella lucida e lisergica biografia Go Up For Glory racconta di come quei 7 mesi tra Regular Season e Playoffs, passati ogni anno a giocare a basket, fossero 7 mesi di solitudine, voli aerei, aggressività e dolore.

Certo, il basket gli dava da guadagnare bene, ma ogni singolo giorno lo esponeva a insulti razziali e ad attacchi del tutto gratuiti e resi possibili dall’istituzionalizzazione del razzismo per via delle leggi Jim Crow e della segregazione razziale che, anche laddove meno presente, come nella stessa Boston, riduceva comunque un uomo nero come lui a puro entertainer, a macchina da spettacolo e poco più. Bill non lo ha mai accettato e, mentre batteva regolarmente Wilt sul campo da basket, fuori lottava per la sua dignità e quella del suo popolo, nonostante venisse spesso accusato di essere un estremista, un black muslim, tanto da venire addirittura appellato dalla stampa Felton X, accostandolo alle posizioni di Malcom X, più estreme rispetto a quelle di Martin Luther King, nella lotta per i diritti civili – anzi, umani, come ci teneva a specificare Russell.

D’altra parte erano gli anni in cui la lotta per i diritti delle minoranze raggiungeva la dimensione mediatica, tanto che gli atleti più importanti si sentirono in dovere di manifestare il proprio dissenso e dare voce alle condizioni in cui versava la black community. Nel ’67 è a Cleveland assieme ai migliori atleti afroamericani dell’epoca: il giocatore di football Jim Brown, il giovane centro Kareem Abdul-Jabbar e naturalmente Muhammad Alì: sono tutti lì a supportare il giovane pugile nella scelta di non combattere in Vietnam, come richiesto dal governo degli Stati Uniti. Un evento testimoniato dalla stampa in cui giocatori così celebri si riuniscono per dare voce ai propri diritti e segnalare che qualcosa nel sistema sociale americano è andato storto.

Nel ’65 invece è tra il pubblico durante il celebre discorso di Martin Luther King “I have a dream”; e quando il reverendo gli chiede di salire sul palco prima di lui, Bill rifiuterà, dicendo che non è suo diritto rubare la scena a chi ha lottato per guadagnarsi il diritto di salire su quel palco. La grandezza di quest’uomo è chiaramente indipendente dai tanti centimetri a sua disposizione.

In campo intanto succedono cose bellissime: il primo titolo Bill lo vincerà contro Saint Louis – altra città dove giocava mal volentieri tra mille insulti – con un layup negli ultimi secondi che darà il vantaggio ai Celtics e chiudendo l’ultima azione difensiva con la stoppata vincente. Anche se forse il finale più clamoroso è quello della finale ad Est, Boston – Philadelphia, del 1965, con una delle più bizzarre sequenze nella storia della NBA.

All’epoca al Garden i canestri erano sorretti grazie a dei lunghi cavi che attraversavano il palazzo da parte a parte. Sull’azione decisiva degli ultimi 5 secondi di Gara 7, Russell è sulla linea di fondo per rimettere la palla dal fondo: un canestro dei Celtics o un fallo di Philadelphia avrebbe di fatto chiuso i giochi sul 110-109 Celtics. In sostanza bastava rimettere la palla in gioco e lasciare scorrere il cronometro. Bill allora lancia il pallone sulla rimessa, ma colpisce inavvertitamente il cavo che sorregge il canestro. Palla persa e possesso Sixers per ribaltare il risultato.

Sulla rimessa di Philly, però, Havlicek ruba la palla e la riconsegna ai Celtics, corre per tutto il campo, lasciando scadere il cronometro mentre il telecronista urla il celebre Havlicek stole the ball ed entra direttamente dalla porta principale della storia assieme al settimo titolo dei Celtics!

A quello del ’65, seguirono ancora tre titoli, di cui due vinti come primo allenatore afroamericano in NBA. Ed è così che Bill Felton Russell ha fatto la storia non solo della NBA o dello sport americano, ma anche quella dei grandi leader e pensatori afroamericani, non tirandosi mai indietro davanti a ciò che subiva. Risultando spesso “antipatico, schivo e arrogante”, come lo definivano i media.

Si permise addirittura di commentare negativamente i gloriosi Harlem Globetrotters quando, finita l’esperienza al College, Bill cercò di capire quale fosse il suo futuro tra i pro. L’NBA non era ancora una scelta scontata, infatti, e i Globetrotters, squadra di Chicago nonostante il nome dato dal fondatore ebreo Abe Saperstein evochi sapientemente uno dei quartieri più neri d’America, erano disposti a pagare bene i giocatori di colore per esibirsi nei loro celebri tour mondiali. Wilt Chamberlain, per esempio, prima dell’NBA giocò con loro.

Bill racconta che fu contattato da Saperstein per entrare in squadra e ne fu letteralmente disgustato:

– Abe non si rivolse mai direttamente a Bill durante il colloquio, ma parlò sempre al suo agente;

– Prima di provare a convincerlo con 50mila dollari a giocare per loro, disse al suo agente che “Bill dovrebbe considerare i vantaggi sociali nel giocare per i Globetrotters”… in tempi di leggi Jim Crow, suonava come un ricatto;

– Abe qualche anno prima minacció Walter Brown, GM dei Celtics, che se avesse offerto un contratto a Chuck Cooper (in seguito passato alla storia per essere il primo afroamericano in NBA) i ‘Trotters avrebbero boicottato il Boston Garden.

Russell chiude dicendo: “Abe si comportava come se fosse il padrone di tutti i negri che giocavano a basket e ovviamente non accettai niente di ciò che propose”.

Ecco, forse uno così a tanti all’epoca poteva stare anche antipatico. Per chi la pensava e ancora la pensa come quella giornalista di Fox News che davanti agli atleti di oggi indignati per le violenze subite dagli afroamericani disse “shut up and dribble”, state zitti e pensate a palleggiare, uno come Bill poteva rappresentare una minaccia allo status quo del white privilege.

Ma è stato proprio grazie ad esempi come questi, a uomini poco allineati, a chi come Bill Russell non ha mai abbassato la testa, che oggi, nonostante tutte le difficoltà, un giocatore può esprimersi e arrivare ad influenzare con il suo esempio milioni di persone là fuori.

Coerente e orgoglioso, al momento di ritirarsi dal gioco chiese ai Celtics che la celebrazione per il ritiro della sua numero 6 avvenisse a porte chiuse, alla presenza dei suoi compagni di squadra di sempre e senza il pubblico che tanto lo aveva osteggiato in quegli anni di sofferenza sportiva. E così una delle maglie più importanti della storia dei Celtics, la più vincente di sempre con 11 titoli, mai nemmeno avvicinati da nessun altro giocatore di nessuno sport di squadra, venne issata in un’arena vuota, quasi a compimento di una carriera fatta di concretezza, coerenza e realismo.

Nel 2011 il presidente Barack Obama riconobbe ufficialmente la sua importanza nella storia della lotta per i diritti civili della sua comunità assegnandogli la Medal of Freedom, la più alta riconoscenza che un Presidente può assegnare a un cittadino americano.

“Vedete, non è un fatto di violenza ma di confronto”, dice Bill nella sua bio, “è questione di porsi sempre delle domande, e un giorno funzioneranno. Perché le persone che chiedono, ce la fanno sempre; oppure vengono seguite da uomini che ce l’hanno fatta. Nella mia carriera ho vinto, ho perso, ho sbagliato, ho commesso errori e fatto qualcosa di buono.”

“Se qualcuno vorrà ricordarmi, voglio che sulla mia tomba possano scrivere: questo era Bill Russell, un uomo.”

Scritto da Luca Mich, autore del podcast Better Go Soul, in esclusiva per Around the Game.

@Bettergosoul