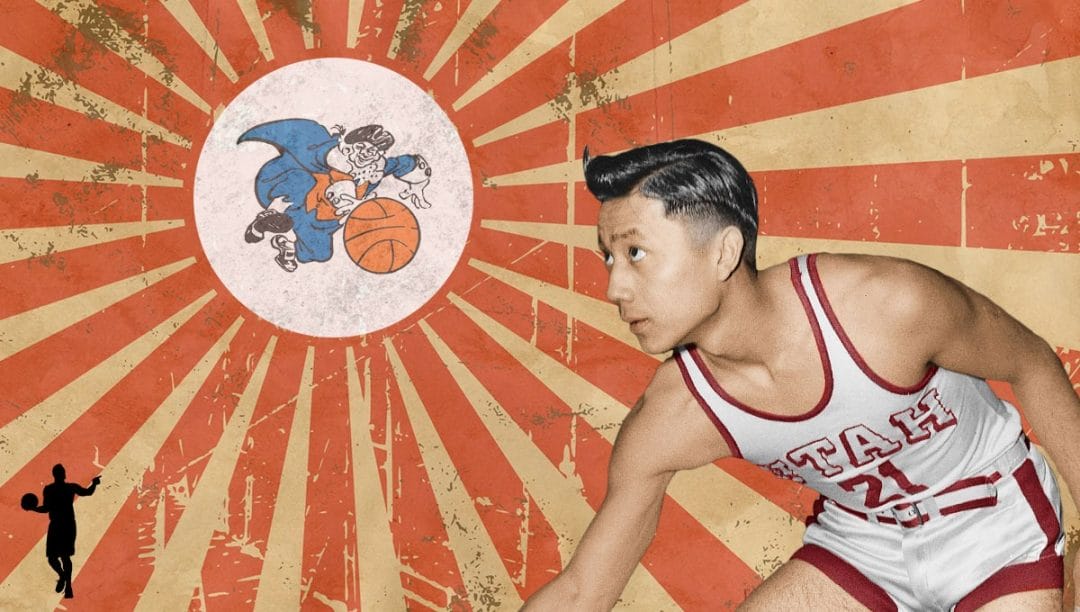

Nel buio periodo del secondo conflitto mondiale, il nippo-americano Wataru Misaka combattè sul parquet le discriminazioni razziali che sferzavano gli Stati Uniti. Simbolo di opposizione al razzismo, fu il primo giocatore di colore ad entrare in una lega professionistica, cambiando così per sempre la Storia dello sport americano.

“Signore, guardi qui.”

Il soldato Elliot, radarista alle prime armi dell’esercito degli Stati Uniti, non potè fare a meno di richiamare l’attenzione del suo superiore. Lo sfondo scuro dell’apparecchio era appena stato illuminato da un’intensa macchia bianca. Rilevato intenso traffico in arrivo.

“Fort Shaffer, qui Opana Point. Rilevato movimento in avvicinamento da Nord. Confermare, passo.”

Si attendeva a momenti il rientro alla base di un gruppo di bombardieri B-17 usciti per un’esercitazione. Elliot e il soldato addestratore Lockard rivolsero lo sguardo all’orologio: ore 7:15. Attendevano una conferma, innervositi dal fatto che non fossero loro pervenute notizie certe in merito ai B-17. Erano la prima postazione radar, a 150 miglia circa dalla base: era fondamentale conoscere nei minimi dettagli i movimenti, per scremare i sospetti dagli amici.

“Opana, qui Fort Shaffer. Non preoccupatevi.” La sentenza gracchiante uscita dall’altoparlante radio rigettò i due nella routine delle loro mansioni. Ignari che quei puntini sul loro apparecchio non corrispondessero ai bombardieri dell’aviazione, ma a 183 velivoli dell’Impero giapponese. Che 45 minuti più tardi, alle ore 7:50, avrebbero oscurato il limpido cielo azzurro sopra le Hawaii, portando la tetra ombra della morte.

Era il 7 dicembre del 1941.

“Una data che entrerà nella storia come il giorno dell’infamia: gli Stati Uniti d’America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati dalle forze aeree e navali dell’Impero del Giappone a Pearl Harbor.” Queste parole, pronunciate al Congresso dal presidente Roosvelt, funsero da cornice all’unanime dichiarazione di guerra contro l’Impero del Sol Levante.

“Non la finiremo con loro. Finchè il giapponese non sarà parlato solo all’inferno.”

Le dure ed immaginifiche parole dell’ammiraglio William Halsey fecero dimenticare per un istante all’opinione pubblica che il giapponese era parlato eccome anche entro i confini nazionali. Dalle nutrite comunità nippo-americane particolarmente rappresentate sulla costa Ovest, che da quel momento si ritrovarono ad essere considerate come “nemici in casa”. Indipendentemente dal fatto che esse non fossero costituite soltanto da immigrati, ma anche da giovani di seconda generazione nati sotto la bandiera a stelle e strisce. Che, pur non scordandosi delle proprie origini, si sentivano americani a tutto tondo, seguendo abitudini e stili di vita di quella che consideravano a tutti gli effetti la loro Patria.

Migliaia di famiglie nippo-americane furono colpite indirettamente dal piombo riversato su Pearl Harbor.

Il 19 febbraio 1942 Roosvelt firmò l’Ordine Esecutivo 9066: fu deliberato l’internamento in campi di “reinsediamento del periodo di guerra” di circa 110’000 americani-giapponesi considerati ipotetici nemici degli Stati Uniti. Molte comunità di California, Oregon e Arizona vennero sradicate ed isolate per un tempo indeterminato.

La ferita generata da un provvedimento così grave lacerò anche i nuclei che inizialmente rimasero. Seppur non interessati in prima battuta dal provvedimento, furono ulteriormente investiti da un odio razziale già inaspritosi negli anni precedenti a causa della Grande Depressione. Tra i “sopravvissuti” v’era anche la famiglia di un barbiere di Ogden, nello Utah. Nota non tanto per l’umile professione del capofamiglia, quanto più per le gesta sportive del 18enne figlio cestista.

Un Playmaker che a malapena raggiungeva i 175 cm ma che faceva della grande applicazione parte fondamentale del proprio gioco; che nel 1940 aveva condotto la Odgen High School al titolo statale e l’anno successivo a quello regionale. Quel Wataru Misaka che, nel giro di sei anni, avrebbe cambiato per sempre la storia sportiva americana.

Nisei. Un termine giapponese che, nel periodo del cosiddetto “Baby Boom” tra gli anni ’20 e ’40 del 1900, fu coniato per indicare i nippo-americani di seconda generazione. Per distinguerli dagli immigrati e dai bianchi, come se già i loro occhi a mandorla non fossero necessari ad attirare nette linee di demarcazione. I Nisei erano considerati sullo stesso piano degli afroamericani: pochi diritti e molti doveri.

Cittadina montana di appena 80’000 anime in cui il freddo è di casa – così come l’accoglienza e la tranquillità – nemmeno Odgen fu risparmiata dalle discriminazioni. Classe 1923, Wataru fece ben presto i conti con le limitazioni alla quotidianità di una vita normale.

“Di fatto nacqui in un ghetto, anche se nessuno arrivava a definirlo come tale. Era definito più come una sorta di brutto quartiere.”

Nessun pasto servito ai ristoranti, occhiate di sbieco in drogherie e negozi, evitato come un appestato per strada. Senza contare le vessazioni ricevute dai compagni di scuola, che lo portarono ad abbandonarla e ad entrare in contatto per la prima volta con una parola che sarebbe poi stata ben presto sdoganata e avrebbe interessato, in un modo o nell’altro, la sua vita: espulsione.

L’arte di arrangiarsi, di ribattere con i fatti. Misaka ovviò alla perdita della scuola con piccoli impieghi part-time e rilevando l’attività del padre, morto prematuramente quando egli era appena 15enne. Quando la madre avanzò l’ipotesi di un ritorno in Giappone non volle sentire ragioni: gli Stati Uniti erano la sua casa, e non l’avrebbe abbandonata. Portò così avanti al contempo quelle che rappresentavano tre diverse declinazioni del suo carattere: volontà di integrazione, desiderio di normalità e spirito di rivalsa.

Odgen era una città prevalentemente agricola, in cui una vita tendenzialmente all’aria aperta prevedeva come sport maggiore il baseball, praticato soprattutto in estate. Lo sport praticato invece nei rigidi inverni dello Utah era la pallacanestro.

“La comunità Nisei aveva alcuni elementi d’elìte sia nel Baseball che nel Basket. Senza nulla da invidiare ai bianchi, tant’è che spesso giocavano con loro.”

Fu grazie a questa forma di “democrazia” basata sul talento che Misaka, a partire dalla seconda metà degli anni ’30, iniziò a coltivare la propria carriera sul parquet. Affascinato ed ispirato anche dagli Harlem Globe Trotters, collettivo di funamboli della palla a spicchi che deliziavano tutta America con i loro numeri sensazionali. Particolare difficilmente trascurabile: gli Harlem erano neri. Esponenti – seppur scenografici – di uno sport che in quel tempo era praticato ufficialmente per il 99.9% da bianchi.

Wat iniziò ben presto a comprendere il valore del suo talento. Tant’è che nel 1940 gli fu concessa una seconda opportunità scolastica alla Odgen High School. Studente giocatore, formula che ad oggi suona come banale normalità. Unico asiatico in una squadra di dominanza caucasica, ne divenne leader indiscusso. Trascinandola al titolo statale nel 1940 e a quello regionale l’anno seguente.

Nel ’41, Wat ebbe l’occasione di andare al college e giocare per i colori di Weber Junior – ora Weber State.

Nei successivi due anni, Wataru condusse la modesta Weber Junior a due titoli consecutivi, venendo eletto MVP e Junior College Athlete of the Year. Premio, quest’ultimo di valenza notevole, in quanto trasversale a più discipline e non soltanto circoscritto alla pallacanestro. Il contesto di Weber lo costringeva ad una dimensione troppo modesta per le sue qualità, che necessitavano di ampliare i propri orizzonti ed erano degne di un target di competitività di un più alto livello. Motivo per cui, conclusosi il biennio 1942-1943, passò alla ben più rinomata University of Utah.

“In realtà non ero sicuro di continuare a giocare a Basket. Il mio interesse principale era quello di ottenere la Laurea in Ingegneria.”

Entrò a far parte di un roster decimato dalla chiamata alle armi. Le campagne africane, europee e nel Pacifico richiedevano un grandissimo dispendio di uomini, attingendo a piene mani tra ragazzi di ogni estrazione sociale.

Un’ulteriore spallata alla reputazione del popolo giapponese fu rappresentata dalla sanguinosissima battaglia di Guadalcanal a cavallo tra 1942 e 1943, crocevia fondamentale per la guerra nel Pacifico. I giapponesi, meno della metà rispetto alle forze americane, si batterono strenuamente sino all’ultimo uomo subendo 31’000 perdite su 36’000 effettivi circa. Una carneficina che era costata agli Stati Uniti “appena” 7100 uomini su 60’000 ragazzi sbarcati nelle Isole Salomone.

Le pagine dei quotidiani nazionali, oltre a celebrare le gesta di eroi come John Basilone, riempirono le proprie colonne descrivendo la ferocia dei soldati giapponesi: consapevoli della propria inferiorità e dell’alta probabilità di morte, i fanti erano stati addestrati a resistere sino alla morte. La follia della guerra portò ad infrangere qualsiasi ipotetica regola di conflitto, con prigionieri massacrati all’arma bianca senza pietà e conseguenti cruente rappresaglie americane. Se la Storia la scrive il vincitore, ecco che i giapponesi vi passarono come un esercito di selvaggi, di musi gialli dediti al sadismo e alla violenza gratuita. Contribuendo a fomentare l’odio.

Odio che di riflesso andò ovviamente a toccare anche la famiglia Misaka, che nel 1941 aveva dovuto lasciare Odgen alla volta di Topaz, assieme ad altre migliaia di giapponesi americani dello Utah, per essere internata.

“Ero giovane e innocente: non riuscivo a capire come fosse stato possibile che il Paese dei miei genitori avesse potuto attaccare il Paese in cui ero nato.”

A Utah la situazione era complessa. La squadra, fino ad allora molto competitiva, aveva perso alcuni dei suoi migliori elementi. E coach Vadal Peterson disperava potessero esserci i numeri per poter iniziare una nuova stagione. Contemporaneamente all’arrivo di Wat coincise quello del due volte All-State Player a Odgen High School Arnie Ferrin e di Herb Wilkinson, stella della locale Salt Lake League. Ferrin era l’esatto opposto di Wataru: alto e biondissimo, cresciuto in una famiglia benestante, rappresentava l’epitome del giocatore di basket per l’epoca. Fu straordinariamente singolare come questo non costituì affatto una barriera fra i due.

Ferrin conosceva Misaka. Di due anni più giovane e anch’egli nativo di Odgen, capitava non di rado che inforcasse la sua bicicletta e che si recasse al palazzetto di Weber State, per vederlo giocare. E ne rimase colpito. Wat giocava un’ottima pallacanestro: aveva un grande senso di controllo del ritmo e notevole visione di gioco, che facevano di lui una PG di ottime abilità. Trovarselo al college fu per lui motivo di genuino entusiasmo. Di certo singolare fu il fatto che Arnie – come del resto anche coach Peterson e gli altri giocatori – non si pose minimamente problemi circa l’etnia del compagno: gli interessava soltanto ciò che sapeva fare sul rettangolo di gioco. E ciò che Misaka metteva in campo era fonte di enorme empatia.

L’adibizione della palestra dell’università ad uso militare complicò ulteriormente le cose per la squadra di Peterson. I ragazzi furono costretti ad allenarsi in una secondaria fatiscente, del tutto inadeguata ad un collettivo di alto livello. Questo però contribuì a rafforzare coesione e spirito. Perfettamente in linea con il modo di essere di Wat.

Quello che colpì di Misaka fu il suo totale disinteresse verso ipotetiche discriminazioni nei suoi confronti.

“Sembrava quasi che non sapesse di essere giapponese.”

Ciò che più contava per lui erano i compagni. La loro stima e amicizia. Strinse un forte legame, oltre che con Arnie, anche con un’altra matricola: Dick Smuin.

“Per una ragione o per l’altra, si erse a mia guardia del corpo durante quei giorni di guerra. Ovunque andassi, Dick era con me. E non credo che lo facesse perché se lo fosse imposto o che. Era una cosa che gli veniva naturale… come se fosse ovvio tra compagni di squadra. Era un ragazzo semplicemente straordinario, sempre a modo.”

Incredibilmente, quel collettivo di gran cuore ma molto inesperto – schierava in quintetto ben quattro freshman – chiuse la stagione regolare con un rotondo 17-2. Guadagnandosi così l’invito di partecipazione sia al campionato NCAA che al NIT – National Invitational Tournament, che in quei tempi godeva di maggiore considerazione rispetto alla lega gemella.

Per motivi logistici e di budget, Peterson decise di partecipare soltanto al NIT. Gli Utes partirono perciò alla volta di New York City, in un viaggio della speranza in treno. I ritardi dovuti all’uso dei mezzi a rotaie per trasporti di truppe e materiali frustrarono e non di poco il morale, tant’è che arrivarono a NY prima dei loro bagagli e furono costretti a giocare un’amichevole contro Oklahoma A&M con divise prese in prestito. Al disagio si aggiunse l’infortunio di Fred Sheffield, centro titolare ed unico sophomore in quintetto. Ciò costrinse Peterson a ridisegnare le proprie strategie, con la promozione di Misaka nei primi cinque.

La favola del NIT durò una sola partita: domati da Kentucky per 46-38, gli Utes abbandonarono sul prestigioso campo del Madison Square Garden i propri sogni di gloria.

Fu sulla strada del ritorno che il vento cambiò improvvisamente direzione: leggenda narra che Peterson trovò per caso nella neve una Bibbia tascabile perduta da qualche soldato. Di lì a poco la squadra fu raggiunta dalla notizia che l’University of Arkansas non avrebbe potuto partecipare al Torneo NCAA a seguito di un incidente che aveva visto coinvolti alcuni dei suoi componenti e un membro dello staff.

L’ateneo concesse i fondi per restare a New York per altri due o tre giorni.

Presero immediatamente il treno per Kansas City, dove si sbarazzarono di Missouri nelle Western Region Semifinals per 45-35 e poi di Iowa State nelle Finals, 40-31. Quasi ancora con le divise addosso, corsero in stazione. New York City li stava aspettando. Il Madison Square Garden, li stava aspettando. Di nuovo.

Vinsero. Una partita all’ultimo sangue contro Darmouth. 42-40 dopo un overtime. Wat divenne l’idolo dei 15’000 newyorkesi presenti al Garden, da sempre primi tifosi degli outsiders, degli ultimi. Degli underdogs.

Al termine della partita aveva segnato la miseria di 4 punti con il 100% dal campo. Ma non era quello che era contato: era stata la passione, la voglia messa in campo. Un ragazzo, un giapponese, che nell’epoca del caos era riuscito a dare un senso profondo di armonia giocando semplicemente a pallacanestro.

“C’è stato un momento, un istante in cui ho avvertito la sensazione che lo sport avesse completamente soppiantato la guerra. E questo grazie al modo in cui Wat ha giocato. Il suo trasporto, la sua passione… contagiarono il pubblico. Parve che tutti si dimenticarono che fosse giapponese.”

Il Daily News scrisse: “Negli occhi di questi ragazzi, mentre lasciavano vittoriosi il campo, c’era una luce splendente.” In quelli di Misaka c’era la consapevolezza di aver costruito, a proprio modo, qualcosa di inestimabile valore.

Il ’44-’45 fu un anno durissimo. Il conflitto tra Stati Uniti e Giappone fu ulteriormente inasprito dalla battaglia più cruenta del Pacifico: quella per un’isola sulfurea giapponese di appena 21 km quadrati chiamata Iwo Jima. Il 19 febbraio ’45 iniziò un massacro che vide contrapposti 71’000 marines ad appena 21’000 soldati dell’Imperatore, con l’ordine di resistere fino alla morte per la propria Patria ma di non azzardarsi ad esalare l’ultimo respiro senza aver prima portato con sé almeno 3 soldati americani. I giapponesi erano addestrati ad uccidere in particolare i medici, consapevoli che i feriti sarebbero periti senza assistenza.

La campagna di Iwo Jima arrivò in un momento in cui il popolo americano era stufo della guerra: stufo di seppellire cari, stufo delle ingenti spese economiche e delle promesse del governo che sarebbe finita di lì a poco. Eppure – complice anche la celebre foto scattata da Joe Rosenthal dei sei marines impegnati a piantare la bandiera a stelle e strisce in cima al monte Suribachi – la vittoria contro l’esiguo contingente giapponese riaccese entusiasmo e speranze. Colte al balzo dal neopresidente Truman, risoluto a chiudere la pratica nel Pacifico. Il Le mattine del 6 e del 9 agosto del 1945, con il fronte europeo ormai pressochè silente, due lugubri soli illuminarono il risveglio delle cittadine di Hiroshima e Nagasaki.

La chiamata alle armi interessò anche Wat, che si arruolò volontario per servire come interprete a Hiroshima, tre mesi dopo l’esplosione della bomba atomica. Gli americani, prima dello sgancio, non conoscevano con esattezza le conseguenze di un’arma di tale portata. Impiegarono pertanto diversi soldati di origini giapponesi per fare domande e spiegare agli abitanti le implicazioni relative all’esposizione alle radiazioni. In un affresco ai limiti del paradosso.

“Credo di non essermi mai ripreso dalla visione di una simile devastazione.”

E dal dolore di ritrovare parenti lontani – in quella che era la sua città d’origine – colpiti in maniera così disumana da una catastrofe che avrebbe per sempre cambiato la Storia dell’umanità. Il Giappone, in ginocchio, si arrese. L’impero del Sol Levante e i suoi abitanti non erano più un nemico. Semplicemente una terra e un popolo di vinti.

Dopo due anni, Misaka tornò a casa agli ordini di coach Peterson. Nella stagione ’46-’47 gli Utes si presentarono al NIT con un record di 16-5. Il fato volle che sul loro cammino vi fosse ancora una volta Kentucky. Ancora una volta al Madison Square Garden, dove ormai Misaka era divenuto una sorta di personaggio di culto. In un lietofine fiabesco, Utah si ritrovò ad alzare il trofeo NIT 1947 dopo aver spuntato la finale contro i Wildcats per 49-45. Wat giocò tutta la partita, marcando il National Player of The Year Ralph Beard. A fine gara, il referto di Beard recitava 1 solo punto.

Amore. Autentico. Incondizionato. Il Madison volle a tutti i costi riavere quel piccolo diavolo giapponese. Fu così che al presidente dei New

York Knicks – al tempo militanti in quella BAA (Basketball Association of America) che sarebbe poi divenuta NBA – Ned Irish balenò l’idea di selezionarlo al Draft 1947, per soddisfare così la richiesta del suo pubblico. E così fece. Compiendo un passo che avrebbe per sempre cambiato il volto dello sport americano: per la prima volta nella Storia, infatti, un ragazzo di colore entrava a far parte di una Lega professionistica.

Ancora oggi, a 95 anni, Wataru fatica a realizzare l’importanza della sua breve carriera NBA. Coi Knicks giocò appena 3 partite registrando 7 punti totali. Dopo aver fatto in tempo a partecipare con la squadra al training camp in Canada, durante il quale strinse un rapporto di forte amicizia con il compagno Carl Braun grazie anche alle ampie vedute di quest’ultimo, Misaka venne tagliato dalla squadra. Declinata addirittura una proposta degli Harlem Globe Trotters, tornò a Utah. Dove ottenne la laurea in Ingegneria.

A chi gli chiese, anni dopo, se quel taglio fu una scelta razzista rispose con un onesto: “Io questo non lo credo.”

“Vero o meno, ho percepito molti meno pregiudizi nei miei confronti a New York che in qualsiasi altro posto. Giocando al Madison per Utah mi ero reso conto di quanto i newyorkesi adorassero gli outsider. Tant’è che quando tornai come Knick c’erano persone che si ricordavano di me e che mi salutavano persino per strada.

È strano, sapete: non ho mai pensato alla pallacanestro in ottica razziale. I miei genitori erano giapponesi. Ma io per tutta la mia carriera ho giocato e mi sono relazionato in campo con bianchi. Questo mi ha sempre fatto sentire come gli altri, anche nel modo in cui avvertivo che venissi trattato: ero semplicemente un giocatore di basket qualunque. Che grazie alla meraviglia del Gioco ha avuto la possibilità di vivere tutte queste esperienze.”

La grandezza della figura di Misaka sta nella naturalezza di questa risposta. È vissuto nel quinquennio più devastante della storia dei rapporti tra Stati Uniti e Giappone… da americano di origini giapponesi. In un secolo in cui la discriminazione razziale conobbe momenti drammaticamente bui – sfociati in seguito, ad esempio, in episodi di violenza come la rivolta di Detroit appena 20 anni dopo – si oppose alle vessazioni quotidiane inseguendo i dogmi della normalità e della tolleranza. Intraprendendo con caparbia la propria strada senza mai lamentarne il percorso impervio. Offrendosi da esempio ma in maniera silenziosa. Come quando, in campo, era in grado con la sua attitudine al sacrificio di spingere i propri compagni nella stessa direzione.

Grandezza che gli è valsa un riconoscimento tangibile fino alla sua morte, occorsa il 20 novembre del 2019. Evento che ha suscitato profonda commozione in tutta America, con numerosi ricordi e attestazioni di stima in suo onore provenienti da ambienti sia interni che esterni alla Lega.

La storia di Wat contribuì a far imboccare alla società americana la strada di un lentissimo cambiamento ancora oggi lontano dalla definitiva conclusione, in fatto di razzismo e discriminazione. Il suo esempio fu apripista ad altre inclusioni miliari, come nel baseball per Jackie Robinson o in ambito accademico per James Howard Meredith, primo afroamericano a frequentare un college.

Senza quasi voler rendersene conto, fu un luminoso pioniere del cambiamento. Rimanendo dentro di sé un “semplice giocatore di basket.”

#watarumisaka #newyorkknicks #ncaa #nationalinvitationaltournament #universityofutah #weberstate #pearlharbor #wwii