Prima degli Splash Brothers e di We Believe, un’altra squadra aveva acceso i cuori dei tifosi della Baia. I Run TMC sono durati solo due stagioni, a causa di una trade che grida ancora vendetta. La loro rilevanza, tuttavia, è arrivata fino ai giorni nostri.

Lo squillo del telefono scuote il silenzio della stanza d’albergo di Mitch Richmond in quel di Denver, dove il giorno dopo i Golden State Warriors apriranno la stagione.

È il giorno di Halloween del 1991 e da settimane sui giornali e in televisione si parla incessantemente dell’interesse di diverse franchigie nei suoi confronti: la possibilità di una trade è nell’aria.

Mitch alza la cornetta, dall’altra parte del telefono coach Don Nelson che lo convoca nella sua stanza. Richmond ha già capito, e col cuore gonfio di tristezza si trascina verso la camera di Nellie, l’uomo che così fortemente l’aveva voluto, scegliendolo alla quinta chiamata del Draft 1988.

– Coach ho capito, le chiedo solo una cosa: mi mandi ovunque, tranne che a Sacramento!

– Ti abbiamo mandato a Sacramento, Mitch…

In quell’istante – con Richmond che senza proferire verbo alza i tacchi e lascia l’albergo per andare all’aeroporto – finisce la breve ma elettrizzante era dei Run TMC, una squadra che, nonostante sia durata soltanto due stagioni, ha cambiato il volto della NBA per sempre, ridando entusiasmo a una piazza che da troppo tempo l’aveva perso.

A cavallo tra anni ’70 e ’80, su 11 stagioni disputate, i Warriors erano riusciti ad accedere alla post-season solo una volta: l’annata 1987/88 è la peggiore, con un record di 20-62. Ciononostante il pubblico continua a partecipare copioso, segno che la voglia di basket nella Baia non è mai sopita, e per questo il front office decide di operare un drastico cambiamento.

Prima mossa: convincere Don Nelson a rientrare dal suo anno sabbatico, offrendogli la doppia veste di head coach e general manager. Occasione che Nellie non si lascia scappare.

Anno sabbatico si diceva.

Dopo l’esperienza decennale alla guida di Milwaukee, Nelson si prende un anno di pausa nonostante abbia diverse offerte sul piatto, ma quando i Warriors lo contattano la risposta è pressoché immediata: vuole proseguire il suo esperimento cestistico – il cosiddetto Nellie Ball – che tanti estimatori aveva trovato in Wisconsin.

Mentre Mike D’Antoni ancora scorrazzava sui parquet di serie A con la maglia dell’Olimpia, Nelson già schierava quintetti estremamente sotto misura, spingendo un ritmo di gioco al doppio della velocità degli avversari, sempre alla ricerca del contropiede e di un tiro veloce.

Il suo è un basket di estremi, che ovviamente ha bisogno dei giusti interpreti per poter essere messo in scena. E, a dirla tutta, ad Oakland una base di partenza su cui lavorare c’è. Oltre al centro undersized Rod Higgins e la guardia in uscita dalla panchina – ma con tanti punti nelle mani – Terry Teagle, Nellie s’innamora letteralmente del top scorer della squadra, un bianco con l’aria da cadetto dei Marines e l’atletismo di un pensionato: Chris Mullin.

Figlio di Brooklyn, da ragazzo studiava i fondamentali in palestra e poi andava a metterli in pratica nei peggiori playground della Grande Mela, dal Bronx ad Harlem, costantemente alla ricerca della sfida, cercando di acquisire il rispetto dei giocatori afroamericani.

Se i mezzi fisici sono nella norma, l’intelligenza rivoltante e insieme una mano mancina sublime lo rendono un prospetto molto interessante a livello nazionale, quando si tratta di scegliere il college.

Chris è troppo legato a New York e,, nonostante fossero piovute lettere da ogni parte del paese, cede alla corte di coach Lou Carnesecca in quel di St. John, a pochi passi da casa.

Nel 1985 sbarca in NBA, ai Warriors, migliorandosi anno dopo anno, prendendo confidenza col professionismo e con la West Coast – che in principio lo disgustava – fino a diventare uomo da oltre venti punti a uscita. Ma gli manca ancora qualcosa per entrare davvero nell’élite della Lega: Nellie può essere l’uomo giusto per fargli fare il salto di qualità.

Golden State ha bisogno come il pane di altro talento, di dare profondità a un roster limitato; gli viene in soccorso il Draft del 1988, in cui i Warriors possono chiamare alla quinta assoluta.

A Nelson, in cabina di chiamata, non par vero: Mitch Richmond è ancora libero.

Dopo soli due anni a Kansas State, The Rock lascia la NCAA con 1327 punti a referto, allora il massimo di sempre per un giocatore con due sole stagioni all’attivo.

“Mitch era unico, non avevo mai visto un giocatore così: dal primo allenamento sembrava un veterano al quinto anno. Alla sua stagione da rookie ne faceva 22 a partita, nessun periodo di adattamento, nessun timore reverenziale…trasudava autorità e padronanza”. (Chris Mullin)

La stagione 1988/89, la prima di Nelson nella Baia, è molto positiva.

L’impatto immediato di Richmond e la responsabilizzazione di Mullin a uomo franchigia portano buoni risultati in termini di vittorie, anche se il famoso Nellie Ball stenta ancora a vedersi.

Al primo tentativo i Warriors tornano ai Playoffs e si tolgono anche una grande soddisfazione: eliminare al primo turno la ben più quotata Utah, con uno sweep fragoroso segnato dai 41 in Gara 1 e i 35 in Gara 3 di Mullin.

Eliminati al turno successivo dai Phoenix Suns, i Warriors escono a testa alta dalla stagione e Nelson si prepara a un’altra offseason in cui deve cercare di puntellare il roster, adattandolo al suo stile di gioco. È evidente cosa manchi: un playmaker degno di questo nome, che a causa della poca attrattiva delle pedine di Golden State deve giocoforza arrivare dal Draft.

All’epoca – come del resto oggi – i lunghi stuzzicano maggiormente i palati dei GM della NBA, quindi prima di trovare un giocatore sotto i due metri, al Draft 1989, si arriva alla decima chiamata, con cui i Timberwolves selezionano la point guard di UCLA Pooh Richardson.

A Nelson restano due obiettivi interessanti. Il primo è Mookie Blaylock, eccellente difensore, contropiedista nato, che sembra essere perfetto per il suo gioco; il secondo è Tim Hardaway, diventato famoso per il suo crossover rinominato UTEP 2-Step, un giocatore dall’intensità e un agonismo fuori dal comune.

Blaylock finisce a New Jersey alla dodici, togliendo dall’imbarazzo Nelson, che si porta a casa Hardaway due chiamate dopo.

Nellie a questo punto può davvero partire con il suo progetto.

Il quintetto base della stagione è composto da tre guardie pure come Hardaway, Richmond e Mullin. Teagle viene usato come 4 atipico, così come Rod Higgins, che resta il centro undersized. Dalla panchina, l’energia di un lituano che aveva impressionato il figlio di Nelson, Donnie, durante uno dei suoi viaggi di scouting in Europa: Sarunas Marciulonis, colui che ha portato l’eurostep oltreoceano.

Altezza media: a malapena si arriva ai 190 centimetri. Lo spettacolo non si fa attendere.

“Avevamo un playbook piuttosto cospicuo, ma ogni sera Don lo stracciava, dicendoci: << Se giocate come si deve, correndo, passandovi la palla e occupando bene gli spazi, potete dimenticarvelo >>”(Mitch Richmond)

La motion offense spinta all’estremo dai Warriors sorprende gli avversari: l’NBA non era ancora pronta a quello stile di gioco, in un era dominata dai big men e dal gioco a metà campo.

Sono una ventata d’aria fresca, oltre che uno spettacolo a vedersi.

Chris, Tim e Mitch insieme sono fantastici, un trio di esterni perfettamente complementari tra loro. Tim, velocissimo, penetratore devastante, una costante minaccia con la palla in mano che non permette mai alle difese di distrarsi; Mitch, atleta sublime, letale da fuori e straordinario nei pressi del canestro; Chris, implacabile dalla lunga distanza, che sa sempre dove farsi trovare, vedendo il gioco con due azioni di anticipo.

“Diciamo che la difesa non era la sua specialità. Ma era incredibile come spesso dopo un rimbalzo o una palla recuperata, alzavi la testa e Chris era già davanti a tutti, pronto a segnare due comodi da sotto canestro”. (Tim Hardaway)

Nella stagione 1989/90 i Warriors diventano nettamente il miglior attacco della Lega, con oltre 116 punti a gara, ma non riescono a trovare un equilibrio in difesa, concedendone 119 agli avversari, peggior squadra della NBA dopo i neonati Orlando Magic.

Ma come si suol dire, “l’attacco vende i biglietti” e alla Oakland-Alameda County Coliseum Arena è impossibile trovarne uno: i fan sono al settimo cielo, anche perché ogni volta che la squadra supera i 120 punti – e succede molto spesso – viene distribuita loro pizza gratis.

Ad Ovest, però, la concorrenza è serrata e la squadra manca i Playoffs.

Nonostante l’assenza dalla post-season, il nuovo corso convince tutti e nella stagione successiva i Warriors si presentano ai blocchi di partenza ancor più desiderosi di stupire, mentre in tutto il paese si è acceso l’entusiasmo per i big three della Baia.

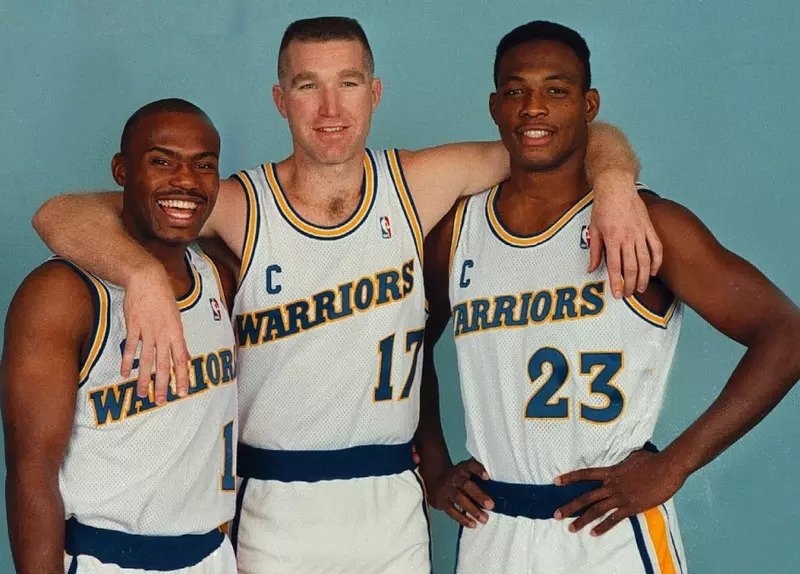

A tal punto che il quotidiano San Francisco Examiner lancia un concorso tra i propri lettori per trovare un soprannome degno per Mullin, Hardaway e Richmond, in modo da renderli attraenti da un punto di vista mediatico e di marketing, e saranno gli stessi giocatori a scegliere il migliore.

Tra suggerimenti orribili come Dunk’n Go Nuts, ThreeMendous o Bermuda Triangle, uno attira particolarmente l’attenzione del trio: Run TMC, acronimo delle iniziali dei loro nomi che strizza l’occhio al noto gruppo hip-hop Run DMC, al tempo in cima alle classifiche.

La nuova stagione si apre con una partita storica, che ben riassume la follia di quella squadra.

Il 2 novembre i Warriors sbancano la McNichols Arena di Denver, sconfiggendo i Nuggets 162-158, ad oggi la partita non andata ai supplementari col più alto punteggio di sempre.

Per la Run TMC il bottino è 38 Mullin, 32 Hardaway e 29 Richmond, cifre che resteranno simili lungo tutto l’arco della stagione, che i tre chiuderanno tutti oltre i 22 di media.

“È stato un periodo bellissimo, ci divertivamo tantissimo insieme, anche in allenamento giocavamo degli uno contro uno contro uno interminabili e Don Nelson doveva praticamente cacciarci via dalla palestra”. (Chris Mullin)

Dopo un finale di stagione entusiasmante, la squadra si qualifica col settimo seed ai Playoffs della Western Conference, dove al primo turno aspettano i San Antonio Spurs.

Gara 1 è piuttosto emblematica: l’attacco dei Warriors gira a meraviglia, ma le solite carenze difensive costano la partita, persa subendo 130 punti, tra cui 38 dell’avversario diretto di Mullin, Willie Anderson, e 30 della point guard Rod Strickland.

“Persa la partita abbiamo avuto un meeting con il coach che, sorprendentemente, ci ha detto di essere convinto che avremmo vinto la serie. A patto che io e Tim avessimo cominciato a difendere…” (Chris Mullin)

Nelle successive tre partite la media realizzativa di Golden State resta sui 110 a gara, con un sontuoso Marciulonis che contribuisce con oltre 17 punti a uscita, ma è la difesa a fare un salto di qualità. Strappata Gara 2 all’Alamo, i Warriors vincono sia la terza che la quarta partita in casa, completando un grande upset che li proietta alla semifinale di Conference contro i Lakers.

È uno scontro epocale e attesissimo, tra la dinastia dei gialloviola e l’esuberanza giovanile di una squadra che non ha nulla da perdere.

Dopo aver pagato lo scotto dell’emozione in Gara 1, i Warriors si presentano con tutt’altro spirito e convinzione per Gara 2. Magic scrive 44, 12 rimbalzi e 9 assist, ma la Run TMC combina per 91 punti, 41 dei quali dalla mano sinistra di Mullin, e si prende il fattore campo in un’epica vittoria per 125 a 124: per la franchigia di Oakland si tratta della prima vittoria al Forum di L.A. in post-season dal 1969.

Forse la vittoria esalta eccessivamente l’ufficio comunicazione dei Warriors, che per il ritorno a Oakland organizza una presentazione speciale della squadra: i Run DMC in persona introdurranno i giocatori prima della palla a due.

“Noi eravamo contrari, abbiamo fatto la figura degli spacconi: una vittoria e si sono montati la testa, dimenticandosi che dall’altra parte c’era gente come Magic, Sam Perkins, James Worthy e Byron Scott…” (Tim Hardaway)

L’esperienza dei Lakers nel finale di partita si fa sentire, e i gialloviola si riprendono il fattore campo, per poi vincere anche le gare 4 e 5, chiudendo la serie.

Anche stavolta l’uscita dai Playoffs non sembra lasciare troppo l’amaro in bocca. Sulla Baia c’è la convinzione che con l’aggiunta di qualche pezzo la squadra possa diventare una seria contender nella Western Conference.

Ma l’idea che l’organizzazione dei Warriors si fa, Nelson compreso, è che serva un lungo per contrastare i big men che dominavano la Lega.

“Avevo pressioni da parte della dirigenza per alzare la squadra. Anch’io pensavo ci mancasse qualche giocatore interno, ma farlo cedendo Mitch è stato sicuramente il più grande errore della mia carriera, l’unica cosa di cui mi penta ancora oggi”. (Don Nelson)

La squadra la prende molto male, specialmente il diretto interessato.

“Fu molto doloroso per me, è stato come abbandonare una famiglia. Ricordo che la seconda partita della stagione, ironia del destino, fu proprio Golden State – Sacramento: sono andato nello spogliatoio sbagliato…” (Mitch Richmond)

La trade con Billy Owens non porta alcun risultato e l’addio di Richmond è il momento esatto dell’inizio della fine di un progetto fantastico, divertente e futuribile, che Nelson e la dirigenza non hanno avuto il coraggio di coltivare fino in fondo.

Certo, è facile rischiare di romanticizzare troppo i Run TMC a distanza di 30 anni, ma è altrettanto inutile negare l’impatto innovativo di quel trio straordinario: la sensazione è che fossero davvero a un passo dal diventare qualcosa di più di semplice hype.

E i risultati personali raggiunti da quei tre parlano da soli.

Mullin e Hardaway resteranno insieme fino al ’96, anno in cui Tim viene ceduto ai Miami Heat, con i quali andrà sempre ai Playoffs, giocandosi anche una finale di Conference contro gli imbattibili Bulls di Jordan.

Nel ’97 Mullin – che anche grazie a quelle due stagioni ha trovato la convocazione nel Dream Team del ’92 – passa agli Indiana Pacers, prima di chiudere una favolosa carriera di nuovo nella Baia, luogo dove è rimasto anche dopo il professionismo e che ora chiama “casa”.

Richmond, pur non trovando soddisfazioni di squadra in quel di Sacramento, a livello personale verrà riconosciuto a tal punto da essere indotto nella Hall Of Fame; merito toccato anche a Mullin – doppio, una come membro del Dream Team, una da solo – mentre Tim Hardaway sarà uno dei nuovi entrati direttamente dalla classe 2022.

Tre hall of famer.

Ciò non fa che rendere ancor più dolorosa quella trade e accrescere la dimensione del what if. Resta il fatto che l’eredità di quella squadra è legata a doppio filo ai nostri giorni e, senza la Run TMC, il Gioco avrebbe tardato notevolmente la propria evoluzione.

In anni più recenti, il cuore dei tifosi della Baia è tornato a battere per un altro big three, forse tra i più forti della storia del gioco. Ma se persino Steph Curry – nel giorno in cui ha sollevato il suo ultimo Larry O’Brien Trophy, affianco a Klay Thompson e Kevin Durant – ha voluto omaggiarli indossando un gadget d’epoca, vuol dire che il segno l’hanno lasciato eccome, e resterà indelebile.

Come direbbero i Run DMC originali:

It’s like that, and that’s the way it is.