La Lega ha una lunga tradizione di tentativi di costruzione di un Superteam, alcuni dall’esito positivo, altri fallimentari. I Lakers, negli ultimi cinquant’anni, ci hanno provato più di tutti: mai con i risultati sperati.

Chi ha la memoria corta tende a segnare l’inizio del trend “Superteam” con LeBron, The Decision e i Miami Heat del 2010, ma ciò significa semplicemente ignorare 70 e passa anni di storia.

Cominciamo col trovare una definizione comune di cosa sia un Superteam.

S’intenda un roster composto da almeno tre potenziali Hall of Famer – All-Star conclamati – con almeno un giocatore che arrivi da una contender per il Titolo; sono squadre che attraggono ira e gelosie degli avversari, talmente superiori sulla carta da minacciare la stabilità della Lega e in grado di annullare quel quid di imprevedibilità che rende ogni stagione sportiva degna di essere vissuta.

Chiariamo subito un punto: l’imprevedibilità resta, sempre e comunque. La storia ci ha insegnato che i Superteam possono avere – e hanno avuto – successo, ma non necessariamente più di sistemi costruiti nel tempo. Nascono spesso per stagioni da all-in, a volte con proprietari ansiosi di scrollarsi di dosso anni di delusioni: per loro stessa natura, i Superteam hanno una data di scadenza molto vicina nel tempo.

Di esempi ce ne sono a bizzeffe.

Già detto degli Heat, e non potendo non menzionare i Warriors di qualche anno fa e i Nets attuali, andando indietro nel tempo si ricordano i Philadelphia 76ers dell’83, usciti da una cocente sconfitta contro i Lakers di Kareem Abdul-Jabbar, che aggiungono Moses Malone alla già clamorosa triade Julius Erving, Maurice Cheeks e Bobby Jones, vincendo un Titolo. Oppure i Rockets di Olajuwon, Drexler e Barkley prima, e con Scottie Pippen al posto di Glide poi, che nonostante diverse stagioni a disposizione non hanno vinto nulla – e neanche raggiunto le Finals. O ancora, i Celtics di Pierce, Garnett e Ray Allen, che hanno riportato la gioia di un Titolo a Boston.

Sarà per l’aria di show business che soffia dalle colline sopra Hollywood, ma i Lakers sono sicuramente la squadra che più di altre nella storia ha tentato la strada del Superteam.

Il caso L.A. è particolarmente interessante, perché nella sua storia si sono registrati ben tre tentativi “ufficiali”, tutti dall’esito negativo. Vediamo nel dettaglio le stagioni in questione.

1968-69

Mentre il mondo sta attraversando la fase più calda della stagione dei grandi mutamenti sociali, anche la NBA subisce la sua piccola rivoluzione: per la prima e a oggi ultima volta, l’MVP della stagione precedente è coinvolto in una trade.

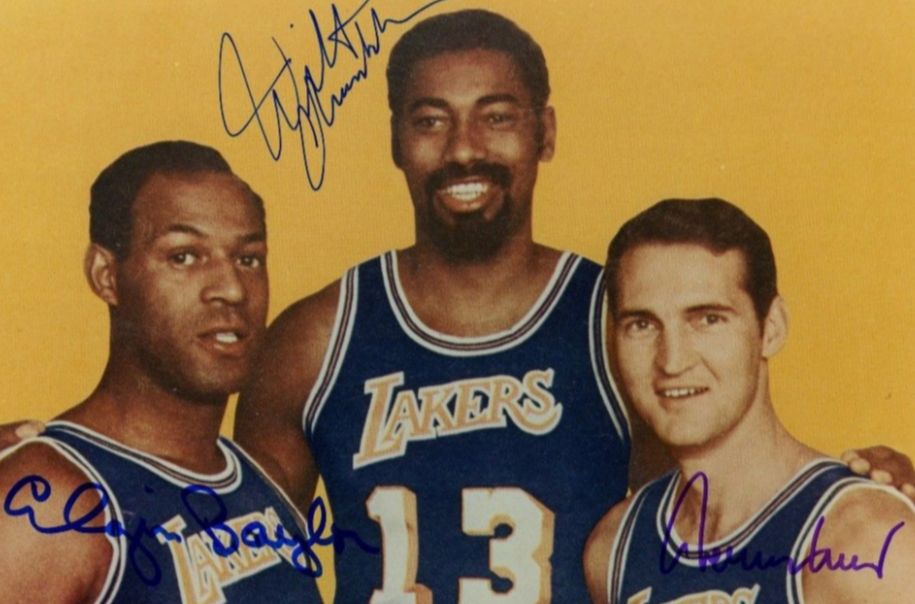

Non un giocatore qualunque: Wilt Chamberlain lascia i Philadelphia 76ers – dopo un anello e la storica partita da 100 punti – approdando in California.Per arrivare a lui, però, i Lakers hanno rinunciato alla guardia Archie Clark, oltre a perdere un altro solido giocatore del backcourt come Gail Goodrich, spedito ai neonati Phoenix Suns tramite l’Expansion Draft: la mancanza di un secondo piccolo da affiancare a Jerry West preoccupa coach Van Breda Kolff, che si affida al debordante talento dei suoi Big Three, nella speranza che basti a sopperire alle mancanze strutturali del roster.

L’obiettivo del front office losangelino è chiaro: raggiungere il Titolo che manca da quando la squadra si è trasferita da Minneapolis, tentando di rompere il sortilegio che li attanaglia, sconfitti per ben cinque volte in sette anni dai Boston Celtics. Le vittorie fioccano, ma l’ambientamento nello spogliatoio di un personaggio così ingombrante come Chamberlain non è dei più semplici. Ha un buon rapporto con Jerry West, ma una rivalità troppo accesa con il capitano della squadra, Elgin Baylor e l’allenatore Van Breda Kolff, che definisce il nuovo arrivato come “il fardello”.

“Wilt aveva un ego enorme, non mi ha mai portato rispetto, in allenamento era molle e svogliato e giocava troppo per le statistiche”. Dal canto suo, Wilt definì il suo allenatore come “il più stupido e incapace che abbia mai avuto”.

Un bel clima, non c’è che dire.

La relazione burrascosa tra i due ha dei riscontri sul gioco: per la prima volta in carriera, Chamberlain conosce la panchina e a metà stagione ha fatto registrare due partite da 6 e da 2 punti a referto. Follia per uno come lui.

I dissapori interni non preoccupano troppo la dirigenza, che vede aumentare dell’11% le vendite dei biglietti rispetto alla stagione precedente, e la squadra sbarca comunque alle Finals del ’69.Di fronte, manco a dirlo, i soliti Celtics.

Stavolta i favori del pronostico sono tutti per i californiani: affamati, con tre talenti devastanti, contro dei Boston invecchiati, guidati da un Bill Russell giocatore-allenatore il cui ritiro è previsto a fine stagione.

I Lakers vincono le prime due partite in casa, guidati da un irreale Jerry West da 53 e 41 punti, salvo venire raggiunti dai Celtics che pareggiano con il clamoroso buzzer beater di Sam Jones in Gara 4.

L.A. si porta a un match dalla gloria vincendo in modo netto Gara 5, salvo perdere la decisiva Gara 6 in quel di Boston, con un Chamberlain da soli 8 punti, annullato da un commovente Bill Russell. Le polemiche nei confronti di Wilt montano alla vigilia delle decisiva Gara 7, con molti giornalisti e tifosi che lo accusano di pigrizia e di non essere in grado di gestire la pressione. Manca poco alla palla a due della sfida decisiva. I giocatori entrano in campo per il riscaldamento e non credono ai loro occhi: il proprietario Kent Cooke ha fatto sistemare migliaia di palloncini con scritto sopra “World Champion Lakers” sul soffitto del Forum, pronti ad essere sganciati alla sirena finale. Come se non bastasse, ogni posto a sedere del palazzo aveva un volantino, con un testo di incredibile arroganza: “Quando – non se – i Lakers vinceranno il Titolo, i palloncini scenderanno dal soffitto, la banda suonerà Happy Days Are Here Again e Chick Hearn intervisterà Elgin Baylor, Jerry West e Wilt Chamberlain, in quest’ordine”.

Bill Russell ha trovato la motivazione extra da fornire ai suoi giocatori-compagni e a quanto dice la leggenda pare si sia rivolto a Jerry West, pronunciando la storica frase: “Quei fottuti palloncini resteranno dove sono”.

Dopo tre quarti, i Lakers sono sono oltre la doppia cifra di svantaggio, ma cominciano a trovare buoni stop difensivi e iniziano una lenta rimonta. Chamberlain, a pochi minuti dalla fine del match, atterra da un rimbalzo, girandosi il ginocchio: prova a restare in campo ma coach Breda Kolff lo fa sedere. Non rientrerà più, dando vita a infinite polemiche sull’effettiva gravità del suo infortunio e sulla scelta dell’allenatore gialloviola, che secondo molti ha tenuto fuori Chamberlain nei momenti-chiave della gara per dimostrare che la squadra poteva farcela senza di lui. Fatto sta che quando i Lakers hanno la possibilità di tornare in parità, perdono diversi palloni finendo per consegnare il Titolo ai Boston Celtics, nonostante l’ennesima prestazione leggendaria di Jerry West che a fine gara verrà premiato come MVP delle Finals, unico nella storia a vincere il premio facendo parte della squadra perdente.

L’anno seguente la squadra tornerà in finale ma nonostante il disfacimento della grande dinastia dei Celtics, non riusciranno a superare l’ostacolo dei New York Knicks di Willis Reed. Solo due anni più tardi arriverà la soddisfazione – o forse, il sollievo – di un Titolo NBA, ma quando ormai il Superteam non è più tale: Baylor si è ritirato e al suo posto è tornato il figliol prodigo Gail Goodrich, che effettivamente è poi entrato anche lui nella Hall of Fame, seppur con un impatto diverso rispetto al vecchio Elgin.

2003-2004

Al risveglio dalle Finals del 2003, in cui i San Antonio Spurs avevano messo fine al threepeat di inizio ventunesimo secolo, i Lakers provano nuovamente la strada del Superteam, spinti dalle occasioni favorevoli di poter mettere sotto contratto due maestri del gioco, due Hall of Famer in scadenza con le rispettive squadre. Karl Malone, dopo quasi vent’anni, è pronto a lasciare Salt Lake City, alla disperata ricerca di un anello che sogna da tutta la vita.

Gary Payton ha giocato la seconda parte di stagione a Milwaukee dopo una lunga e onorata carriera in quel di Seattle, e anche per lui le speranze di arrivare a un anello si stanno affievolendo. “Molte persone mi chiedono che ruolo ho avuto nell’attrarre Payton e Malone. La risposta è molto semplice: è merito mio. Li chiamavo almeno due volte a settimana. Con Gary è stato più semplice, non vedeva l’ora di venire a L.A. Con Karl ho dovuto faticare di più, ma alla fine l’ho convinto”. Shaquille O’Neal non usa mezzi termini. Era davvero improbabile per i Lakers firmare entrambi, dato che erano già oltre il limite imposto dal salary cap. Entrambi, con una mossa che gli americani definirebbero ring-chasing, accettano una significativa riduzione di stipendio e così, improvvisamente, Phil Jackson si ritrova con 4 giocatori che hanno chiuso la stagione precedente oltre i 20 punti di media e che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del basket. Più Superteam di così, si muore.

Tutti li temono, negli ambienti della Lega si cominciano a sentire frasi come “Consegniamogli direttamente il Titolo adesso” e in effetti i gialloviola partono alla grande, proprio come tutti si aspettavano: prima di Natale sono 18-3 e si fa un gran parlare della possibilità di battere l’allora record di vittorie dei Bulls ’96 (72-10).Non tutto però scorre liscio. Kobe Bryant continua a fare avanti e indietro con il Colorado, dove, in estate, è cominciato il processo a suo carico per le accuse di violenza sessuale; il che gli toglie energie e serenità. Poi arriva l’infortunio di Malone, un grosso problema al ginocchio che lo costringerà a saltare quasi 40 partite. Oltre alla perdita di un uomo squadra e un giocatore eccezionale, con l’assenza del Postino se ne va anche l’ultima barriera che attenua le tensioni ormai alla luce del sole tra Kobe e Shaq. Il loro rapporto è oltre il punto di non ritorno.

Nessuno dei due accetta di essere il secondo violino. Shaq durante le interviste non lo chiama mai per nome ma con l’appellativo eloquente di “little brother”; Kobe dal canto suo non tollera le continue pressioni pubbliche di Shaq per ottenere un’estensione di contratto e non ha perdonato a The Big Diesel il fatto di non essergli stato vicino durante le vicende giudiziarie.

Altro problema non indifferente: le difficoltà di Gary Payton ad abituarsi alla triangle offense tanto cara a coach Phil Jackson. The Glove, abituato ad avere molto la palla in mano, disputa quella che sicuramente verrà ricordata come la peggior stagione della sua carriera.

Nonostante tutto, i Lakers riescono comunque a chiudere la stagione col secondo record della Western Conference dietro ai Timberwolves. Superati comodamente i Rockets al primo turno, al secondo turno ci sono gli Spurs. Dopo aver perso le prime due partite, i Lakers compiono una straordinaria rimonta e sconfiggono i campioni in carica in sei partite, rese memorabili dall’epico .4 shot di Derek Fisher.In finale di Conference torna anche Malone, che avrà un ruolo decisivo nel limitare l’MVP stagionale, Kevin Garnett: i Lakers accedono alle Finals, eliminando Minnesota.

La sensazione comune è che L.A. sia riuscita a camuffare i suoi tanti limiti e problemi con la debordante superiorità di Shaq e Kobe. Contro i Pistons non basterà. Gli uomini di Larry Brown sono un meccanismo oliato alla perfezione: metodici, duri, difendono con un’intensità impareggiabile e dominano senza mezzi termini la serie. Sono la squadra migliore e i Lakers non sono pronti per affrontarli.

Finisce 4-1, e sarebbe stato 4-0 non fosse per la clamorosa tripla di Kobe in Gara 2.

Dopo la cocente sconfitta, la rifondazione in California parte in fretta e in modo piuttosto evidente.

Phil Jackson lascia – salvo tornare qualche anno dopo – Shaq chiede la cessione e viene spedito a Miami, Payton e Rick Fox vengono ceduti ai Celtics e Malone decide di ritirarsi, chiudendo una straordinaria carriera mai coronata dal Titolo. L’era del duello Kobe-Shaq è dunque chiusa e con la guida del 24 i Lakers torneranno a vincere due titoli negli anni a venire, così come Shaq coronerà il sogno di vincere lontano da Kobe, in quel di Miami, ritrovando Gary Payton come compagno. Qualche anno dopo il doppio titolo targato “Kobe” (2008/09, 2009/10), i gialloviola tentano, ancora una volta, la via del Superteam.

2012-13

Usciti da due eliminazioni pesanti contro Mavericks e Thunder nelle due edizioni precedenti dei Playoffs, il GM Mitch Kupchak decide di provare ad affiancare a Kobe una squadra in grado di far vincere al compianto Mamba il sesto Titolo, col quale raggiungerebbe MJ, sua vera ossessione.

La prima occasione di mercato è la volontà di Dwight Howard di lasciare Orlando e coach Stan Van Gundy, col quale vive un rapporto complicato; nel 2012, Howard incarna il centro perfetto, che tutta la NBA sogna per cambiare le sorti della propria franchigia, tra wingspan, atletismo, stoppate e rimbalzi. Per arrivare a lui, Kupchak imbastisce un maxi scambio che coinvolge Phila, Orlando e Denver, centrando l’obiettivo. Qualche settimana dopo viene comunicato, a sorpresa, l’arrivo di Steve Nash, acquisito dai Suns in cambio di due prime e due seconde scelte, oltre a cash. Il neo coach Mike Brown ha a disposizione uno dei quintetti più completi e più costosi di sempre: Nash, Bryant, World Peace, Gasol, Howard, con un roster dal payroll totale di oltre 100M di dollari. Il più alto della Lega.

L’ex allenatore dei Cavs non riesce a inculcare i concetti della sua Princeton offense durante una travagliata Preseason: i Lakers iniziano 1-4 e l’urgenza di Kupchak di vedere dei risultati lo convincono a sbarazzarsi subito di lui, chiamando al suo posto Mike D’Antoni. Come se non bastassero i problemi tecnici, i gialloviola sono costretti ad affrontare infortuni lungo tutto l’arco della stagione.

Howard, rientrato troppo presto da un intervento alla schiena, ha energia limitata; Nash, alla seconda gara della stagione, subisce una microfrattura alla gamba che lo tiene fuori per oltre due mesi; Pau Gasol continua ad avere problemi di tendinite ad entrambe le ginocchia. E poi c’è l’infortunio di Kobe Bryant.

Coi Lakers alla disperata ricerca di un posto Playoffs, Bryant comincia a giocare quasi regolarmente 48 minuti a partita, spingendo il suo fisico oltre il limite. Il 12 aprile, in una sfida contro i Warriors, Kobe si strappa il tendine d’achille, chiudendo anzitempo la stagione.

La squadra centra comunque l’ottavo posto ad Ovest, venendo naturalmente travolta dagli Spurs 4-0 al primo turno: è la prima volta dal 1967 che i Lakers escono alla prima serie di post-season. Da allora, i gialloviola mancano i Playoffs per 6 stagioni consecutive; Howard ha lasciato per i Rockets quella stessa estate, lasciando un deluso Bryant che pare avesse fatto di tutto per inculcargli un po’ della sua “Mamba mentality”.

“Ho provato a insegnargli qualcosa, mostrargli cosa serviva per diventare un vero leader. Ma quando ha visto quanto sacrificio occorreva, penso si sia accorto di non essere disposto a fare così tanta fatica: semplicemente, Dwight non ha quella natura combattiva dentro di sé”.

Per il ritorno al Larry O’Brien si sono dovute attendere la seconda stagione dell’era LeBron James e la firma di Anthony Davis dopo una serrata corte proprio da parte del Re. Un Titolo giunto nel drammatico anno della scomparsa di Kobe e del Covid-19, quasi a suggellare il finale di una storia già scritta.

E con il singolare ritorno di Dwight Howard, stavolta, però, in veste di super-comprimario.